“5.25”心理健康节 | 爱自己,从呵护心理健康开始!

发布时间:2025-05-25 08:15:00 | 来源:中国网心理中国 | 作者:苏向东

今天是“5.25心理健康节”,是每个人关爱自己的节日。

“5.25”谐音 “我爱我”,提醒大家静下心来探寻自我:关注自己的心理健康和心灵成长,接纳自己的不完美;提升心理素养,以更加阳光积极的心态,爱自己,爱别人,创造快乐幸福的人生。

没有心理健康,就没有未来!

没有心理健康,就没有健康和未来!关于健康,世界卫生组织早已给出新的定义。

从世界范围看,全球约有2.8亿人身患抑郁症,每年有70多万人因抑郁症而自杀身亡。心理健康问题正成为影响广泛的“全球病”,逐渐从成人、职业群体蔓延至青少年学生群体。日益 “低龄化”的发展趋势,严重威胁人类的生存发展。

在中国,国民心理健康状况同样不容乐观:

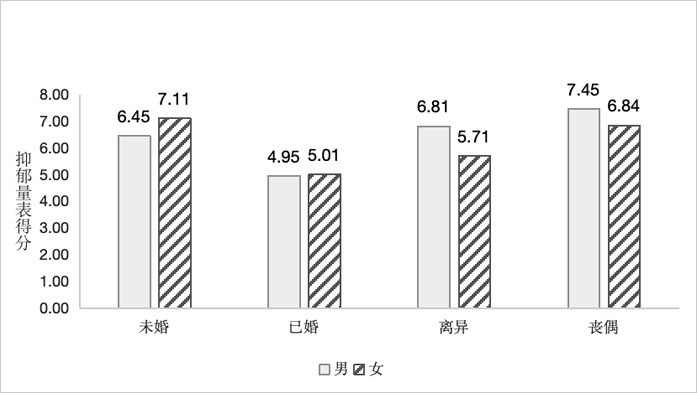

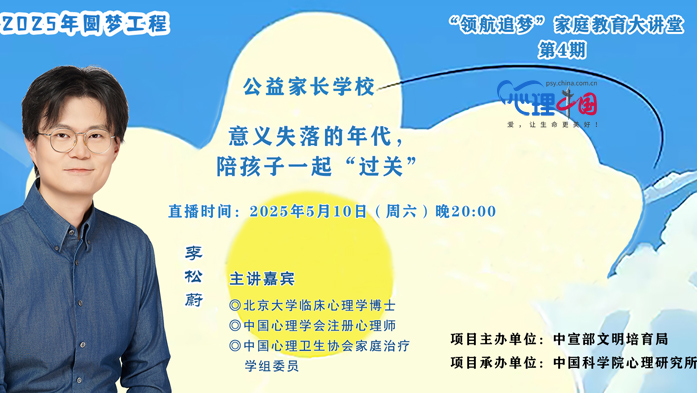

据中国精神卫生调查显示,目前中国患抑郁症人数9500万,其中,18岁以下占30%。《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》报告发现,成年人抑郁风险检出率为10.6%,焦虑风险检出率为15.8%。其中,18~24岁年龄组的抑郁风险检出率高达24.1%。《中国老龄发展报告2024——中国老年人心理健康状况》指出,26.4%的老年人存在不同程度的抑郁症状。相关调研显示,2023-2024年间,中国公众最想解决的心理问题排名前三位:“焦虑”“无意义感”和“抑郁”。

伴随快节奏、高压力的现代生活发展进程,越来越多的人认识到心理健康的重要性,但对于心理健康的概念依然很模糊,甚至有误解,存在病耻感,不到药物治疗的程度,不会承认自己存在心理问题或心理障碍,更不会主动就医。而精神心理疾病的早期识别和及时干预极为关键。

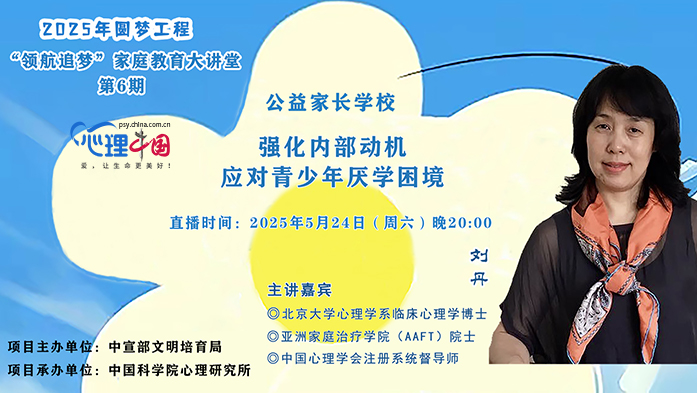

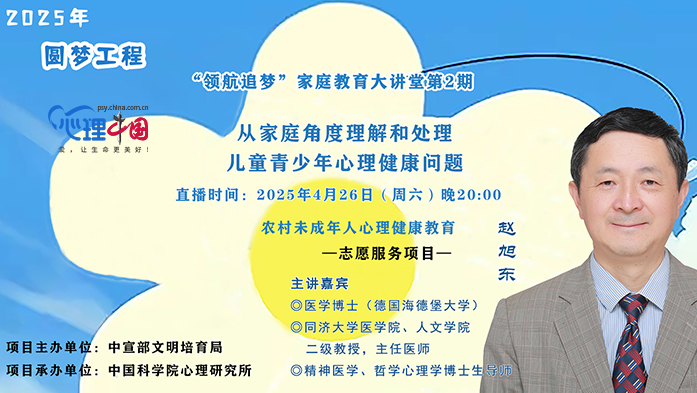

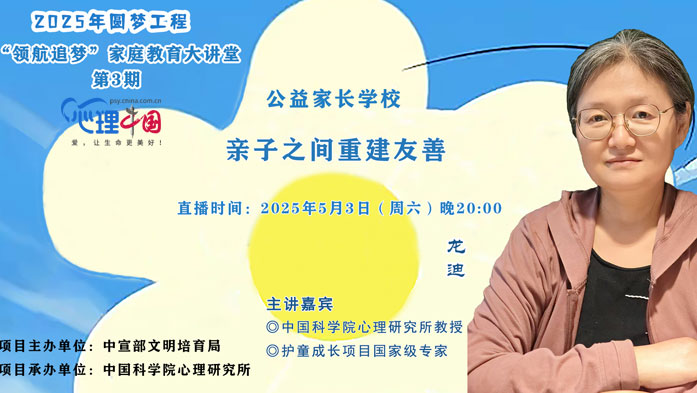

就在5月8日和18日,温州和青岛相继发生两起未成年人非正常死亡事件,一位母亲和一位父亲分别管教殴打9岁女儿和儿子致孩子死亡。悲剧传来,亲子教养和心理健康问题引发舆论强烈关注。

首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学首席专家、主任医生郑毅表示,“儿童青少年心理健康问题,最大的原因还是家庭关系出了问题。”

而系列问题背后折射的是,成年人的心理健康问题正在悄然激增。由于心理知识的匮乏,父母遇到子女问题和面对糟糕的亲子关系时不知如何应对,往往情绪失控引发暴力对抗。世界卫生组织曾做过一项调查,家庭因素对人心理健康的影响占70%,而生物学因素、遗传因素影响只占15%~25%。种种事实警示我们,心理健康问题不仅关乎个人成长,同时关乎家庭幸福、社会和谐稳定,国民心理健康教育和心理健康知识普及工作刻不容缓!

今年4月刚刚出版的《中国国民心理健康发展报告(2023~2024)》显示,国民心理健康知识水平仍处于较低水平,特别是在子女教育、情绪调节及心理疾病识别等方面亟待提升。报告指出,普及心理健康知识、提升心理健康素养,是提高全民心理健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。

什么是心理健康?

心理健康是一种良好的、持续的心理状态与过程。表现为个人具有生命的活力、积极的内心体验、良好的社会适应,能够有效地发挥个人的身心潜能与积极的社会功能。

世界卫生组织建议的心理健康标准,主要包括:

充分了解自己,对自己的能力作出适当的判断;

生活目标切合实际;

情绪稳定,能适度表达和管控情绪;

能适应环境变化,有效应对压力;

拥有健康的人际关系;

具备工作和学习的能力,保持生活平衡等等。

如何真正爱自己?

主动学习心理健康知识,做自己心理健康的第一责任人。

未病先防——主动预防心理问题和心理疾病,无疑是爱自己、爱家人的最好方式。

认知革命需要从解构“病耻感”开始。我们需要建立新的认知范式——关注心理健康不是示弱,而是现代人必备的生存智慧。

主动学习心理健康基本常识,了解人类各阶段的心理发展规律,及时洞察自我心理状态,掌握心理健康自我疗愈的基本方法,运用情绪管理技巧,培育积极心态,不断增强心理韧性,让自己在复杂的情境中保持冷静理智,游刃有余。

爱自己,心中首先要拥有清晰的“自我”感,接纳自己的不完美,尊重自己的感受,在外界压力下依然坚持做自己想做的事情。学会不在意别人的眼光:对于别人的意见,可以听取、考虑,但决定权掌握在自己手里。

爱自己不是自私,学会遇事向内求,但不内耗;学会换位思考,共情他人;学会管控情绪,掌握有效沟通技能;真诚关爱他人,才是真正关爱自己。在帮助他人的同时,内心产生的满足感是保持心理健康的重要正能量。

学习正向思维。正视问题不逃避、不抱怨,任何困难都是人生赠予的最好礼物,是提升自己综合能力的阶梯,是通向成功的必由之路。

学会放手,接受现实。做能掌控的事情,当我们不能改变现实的时候就先接受它。

制定有效目标,规律生活作息,培养生活情趣,保持良好睡眠。

坚持运动!运动强身健体,是生命快乐的源泉,有益于情绪健康。每周坚持3~5天中等强度以上的运动,可预防、缓解焦虑抑郁,保持精力充沛。

保持和家人、朋友的联系,在艰难的时候主动寻求支持和帮助,战胜困难,渡过难关。

用科学的方法缓解压力,出现心理问题积极咨询就医。

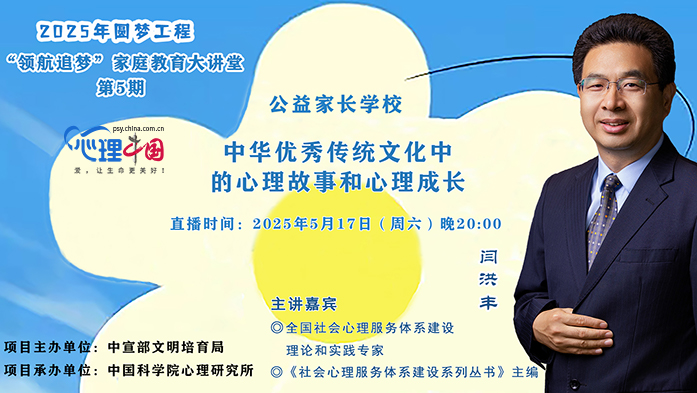

阅读中华优秀文化典籍,从优秀传统文化中的儒、释、道思想中感悟修身之法,保持内心的平静和充盈,为自己在面对挫折和困境时,提供宝贵的心理支持和应对策略。

站在人类文明演进的维度,心理健康素养正在成为继读写能力、数字素养之后的第三种基础生存技能。当“我爱我”从节日口号转化为日常实践,当心理调适能力成为公民基本素质,我们迎来的不仅是个人幸福感的提升,更是一个社会文明程度的质的飞跃。 (作者:中国网心理中国 苏向东)

注:

“525心理健康节”的前身为“北京市大学生心理健康日”,2000年由北京师范大学心理系团委与学生会发起。2004年发展为全国性的“大学生心理健康日”,提醒学生“珍惜生命,关爱自己”,后广获社会各界认同,最终成为呼吁大众关注“心理健康”的一个节日。

2024年青少年心理健康报告:缺乏父母关怀及亲子沟通 抑郁风险更高2025-05-27

蓝皮书报告 | 2024年青少年心理健康与学业状况调查报告2025-05-27

评论|把资格证当商品卖,把咨询师当网红捧 心理咨询行业亟待规范2025-05-27

成立2个基地 完善3级服务架构 北京为学生身心健康发展保驾护航2025-05-27

《湖南省促进学生心理健康条例(草案)》迎来三审2025-05-27

自伤困境、敏感社交……拨开心灵迷雾:青少年心理困境与突围2025-05-27