中小学心理健康教育现状及对策的调研报告(全文)

发布时间:2025-04-16 10:32:10 | 来源:中国网心理中国 | 作者:李娜 杨思2021年《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》重点强调了关注中小学生的心理健康教育,加大心理健康问题的基础性研究。为了了解中小学心理健康教育的现状,对121位心理教师(辅导员)和学校管理者(少工委主任)进行问卷调查。

一、核心观点

结果表明,学校管理者、心理健康教师(辅导员)是学校心理健康教育的领导者和主要实施者,应让二者对于心理健康教育工作相关信息做通畅沟通,确保学校心理教育更加有效开展。学校管理者对心理健康教育越来越重视,但是缺乏长期规划和投入,学校心理健康教育的发展有师资和资金方面的现实困难,需要学校管理者和心理教师(辅导员)的共同努力。心理健康课程需要切实开展,学校、家庭、社会形成综合合力,开展各项优质心理服务,致力于学生心理健康发展。

二、相关问题及分析

(一)学校管理者对心理健康教育越来越重视,但缺乏长期规划和投入。

问题:学校管理者对心理健康教育的重视程度,包括对其在学校教育中的价值是否认同、对工作的规划与指导是否清晰、资源投入的程度等。此次调研对比前期查阅的文献资料中对该项目的调查,学校管理者认为开展心理健康教育对提升整体教育质量有很大的促进作用的比例有所上升。学校管理者越来越重视心理健康教育。但在心理健康教育的年度发展规划方面,有清晰的长期(3-5年或更长时间)规划的不足一半。同时,管理者认为目前的经费投入缺口较大,有将近一半的学校管理者在未来两年内不打算新增专职心理教师。

分析:随着中小学生心理健康问题的增多以及国家相关部门的重视,学校管理者也越来越重视心理健康教育,关注学生心理发展。但是在目前受到师资不足,经费有限、资源匮乏、工作任务繁多等影响,学校管理者暂时还未能够在心理健康教育方面投入更多。

(二)学校管理者和心理教师视角不同,存在差异。

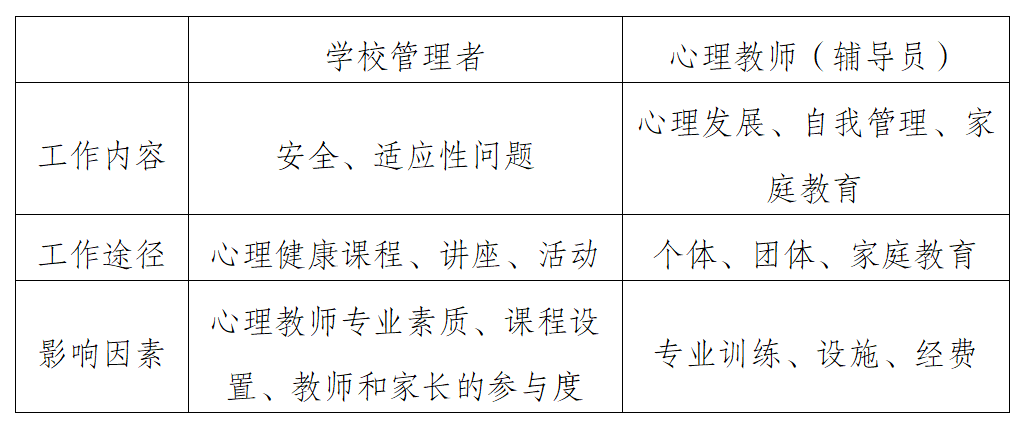

问题:学校管理者和心理健康教师作为学校心理健康教育的领导者和主要实施者,对于心理健康教育的目标和现状的认知情况,直接影响着心理健康教育工作的开展。二者对于心理健康教育的现状看法存在着以下几个方面的差异:

分析:由于二者角色不同,在日常的心理健康教育教学工作中,学校管理者占主导地位,关注的是如何提升教学质量并扩大影响范围,而心理教师作为评价工作的客体,更多是被动接受评价,但心理教师作为心理健康教学结构的核心主体和最终执行者,是提高心理健康教育质量的关键。

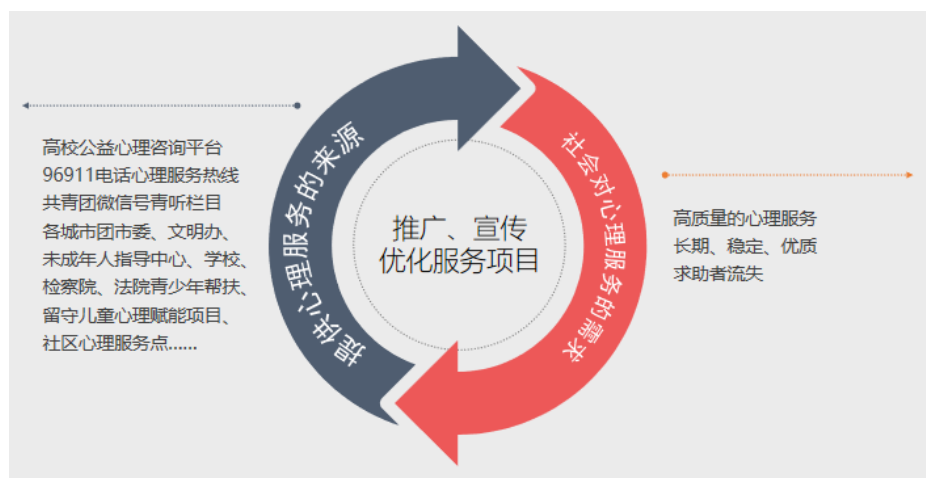

(三)心理服务的来源增多,但不稳定、推广不够。

问题:提供心理服务的来源越来越多,如:高校公益心理咨询平台,96911电话心理服务热线,共青团微信号青听栏目,各城市团市委、文明办、未成年人指导中心、学校、检察院、法院青少年心理帮扶项目、留守儿童心理赋能、社区心理服务等,近些年都在为中小学生、家长等提供公益心理服务,但是学生和家长对这些求助资源的了解并不多,在调研访谈中发现,一部分人不知道这些获取心理服务的渠道。

分析:提供心理服务的来源增多,社会对心理服务的需求增强,但是宣传和推广的力度不够,服务和需要之间不能够快速链接,存在推广和宣传不够,服务空置、流于表面和形式的情况。同时提供公益心理服务的资源本身,存在着不稳定性和流动性,不能够提供长期、优质服务,求助者也容易流失。

三、心理健康教育工作的主要影响因素

(一)心理健康教育工作的相关因素

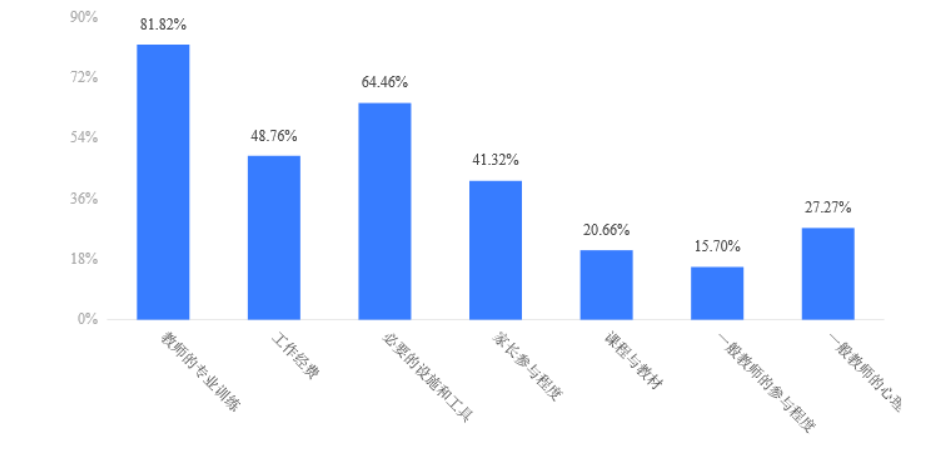

调查显示,被调查者认为影响心理健康教育顺利开展最主要的三个因素依次是:教师的专业训练(81.82%)、必要的设施和工具(64.46%)、工作经费(48.76%)。其他被关注的影响因素中,被调查者认为家长的参与程度(41.32%)也很重要。一般教师的参与程度(15.70%),被认为是对心理健康教育工作影响最小的。

(二)目前学生的主要心理问题

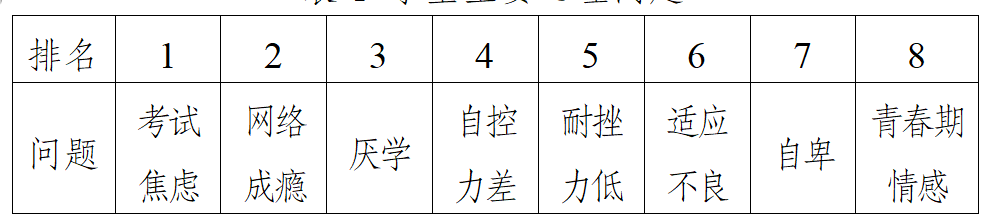

根据调查结果显示,被调查者认为目前学生主要的心理问题,按照被调查者认为的心理问题严重程度由高到低,依次是:考试焦虑、网络成瘾、厌学、自控力差、耐挫力低、适应不良、自卑、青春期情感。

表1学生主要心理问题

(三)影响心理健康教育工作开展的问题因素

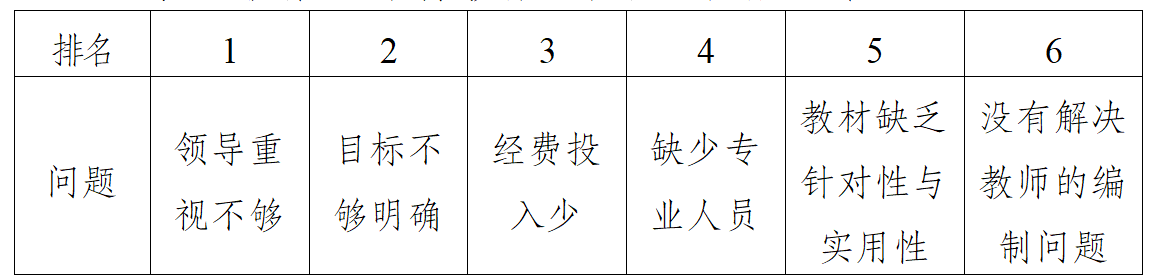

根据调查结果显示,被调查者认为影响心理健康教育工作的问题因素,按照严重程度由高到低,依次是:领导重视不够、目标不够明确、经费投入少、缺少专业人员、教材缺乏针对性与实用性、没有解决教师的编制问题。调查发现,不少学校即使配备心理教师,但是一位心理老师需要服务全校学生,也有研究指出当前我们的中小学心理健康教育领域存在师生比严重不足[1],心理教师角色定位不清楚[2]的情况。

表2影响心理健康教育工作开展的问题因素

四、对策建议

(一)学校管理者与心理教师共同努力

学校的管理者会希望心理教师的工作范围更广,并且能够关注到更多的工作资源、辐射更多的群体。心理教师更强调自身直接为学生提供心理服务,心理老师应当在工作中发挥主导作用,与管理者在工作范围和重点上沟通和达成共识。[3]

健全心理教师与管理者和其他教师间的沟通交流渠道,建议组建心理健康教育工作团队,设置校心理工作网络,以完善学校心理工作体系,定期进行研讨、明确学校心理健康教育的长期发展规划。并对学校的心理健康教育状况、学生基本心理状态与心理服务需求,做动态评估,以确定工作重点、和教育目标。

(二)加强心理健康课程建设

辛自强等研究者通过元分析发现,中学生的心理问题在缓慢增加,中小学生心理问题的上升趋势更加凸显了学校心理健康教育的重要性和必要性[4]。对中小学生开展心理健康教育,时间的保障是很重要的前提之一,需要把心理健康课程化,在共有教材的基础上,编制符合本校学生心理状况的校本教材,以确保中小学生接受心理健康教育的时间。

发挥课堂教学主渠道作用,需要常态化开展心理健康课,纳入学校课程体系,至少每班两周一节心理健康辅导课,利用延时服务时间开展心理辅导团体活动等,鼓励建构校本课程体系。心理健康课不仅可以帮助学生掌握心理健康知识和技能,学会理性面对挫折和困难,还会在学生心中埋下身心协调发展的种子,在人生发展中重视心理健康,懂得适时自主互助求助,并运用心理学的知识、方法促进自身心理素质的提升。

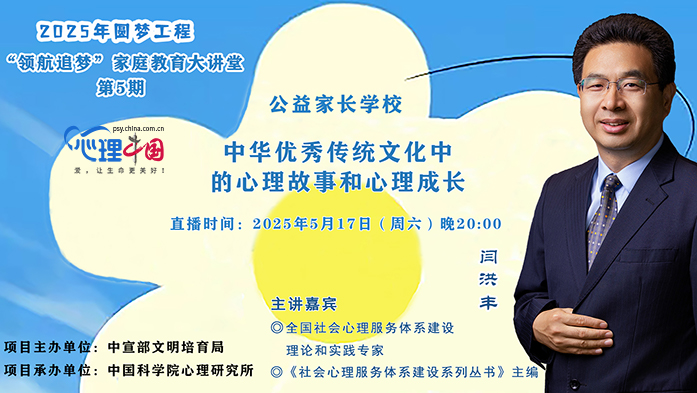

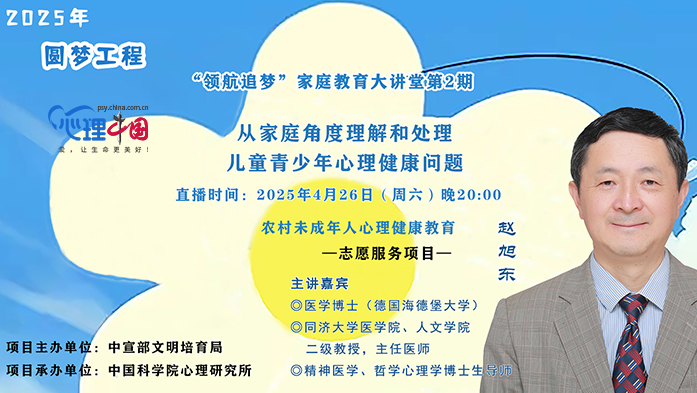

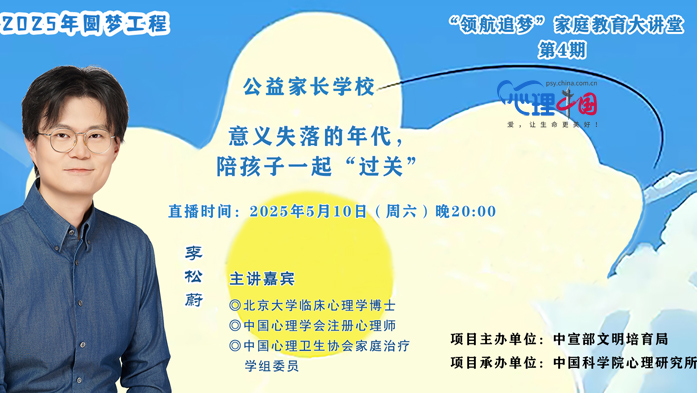

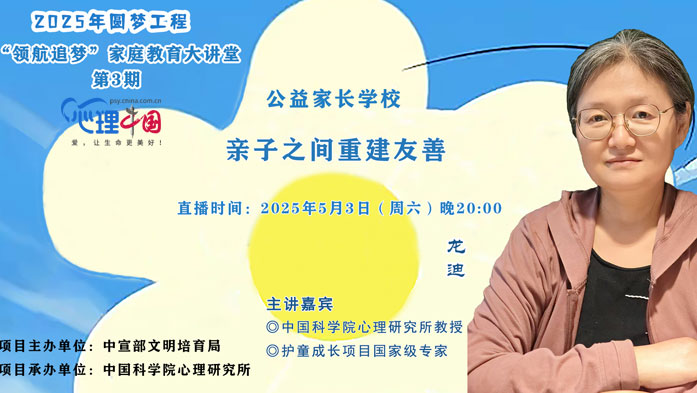

(三)增强学校、家庭和社会教育合力

中小学生的成长、发展,离不开学校、家庭和社会的教育,同时这三者构成了学生的心理社会支持系统,学校通过设立学生心理档案,及时了解学生心理状况。以家校网络平台、亲子活动、家长学校、社区家长讲堂等形式,让家长了解更多的青少年发展心理学知识,越来越多的家长也对此表现出兴趣和期待。通过时下更为流行的网络媒体平台和渠道,例如官方视频号、学校公众号推送、朋友圈、微信群等方式,大家都行动起来,才能更好的传播心理健康知识、更好的营造有利于中小学生健康成长、成才的社会环境。

中小学学校的心理服务在增加自身的资源投入,提升服务水平,同时应发挥核心组织者的作用,更好的融入到社会心理服务的发展体系中去,提高教师、家长、社会资源对中小学学校心理健康教育的参与程度。

(四)做优各项心理服务、保障心理服务质量

一方面,对于已有心理服务渠道要广泛宣传和推广,尝试解决心理服务需求者找寻服务无门的情况。可线上线下同时开展心理服务,各有优势,线下心理服务的体验性、可操作性更强,感染力更大。线上心理服务更加便捷、保密性更强。

另一方面,在目前已有的心理服务提供项目上优化服务项目和内容,在时间上保证长期开通服务;在空间上确保有心理服务活动开展的适宜场所;在人员上尽量聘请专业、稳定的心理咨询师。

(五)增加资源投入和经费保障

中小学学校管理者进一步加强对心理健康教育的重视程度,增加资源投入。增加学习、培训机会,提升心理健康教育工作者的专业化程度。提高学校专业心理工作者的比例,确保学生在需要的时候,能够及时、便捷的寻求到心理帮助。减少心理教师兼职情况,让心理教师专职化,把更多的时间和精力投入到心理健康教育工作中去。在工作条件和教学课时等方面给与心理健康工作者更多的支持。

教育部门进一步推动中小学建立、健全心理辅导中心,学校为中小学生配备专门的场地空间、软硬件设备,在年度预算中统筹资金,保障心理健康教育工作基础经费,以生均标准按时拨付,视情况建立增长机制。

推荐单位:共青团连云港市委

作者:李娜、杨思

参考文献

[1]刘笑梅、贺银瑞《中小学心理健康教育教师现状调查及对策研究》[J],中国基础教育,2009(9):16-19。

[2]刘翔平、顾群《我国中小学心理教师的角色模糊及其深层次原因剖析》[J],教师教育研究,2004(4):61-65。

[3]谢辰、方征《基于校长与教师认知比较的教师评价改进——以TALIS2013数据调查为例》[J],教育学报,2013(6):91-101。

[4]辛自强、张梅《1992年以来中学生心理健康的变迁:一项横断历史研究》[J]心理学报,2009,41(1):69-78。

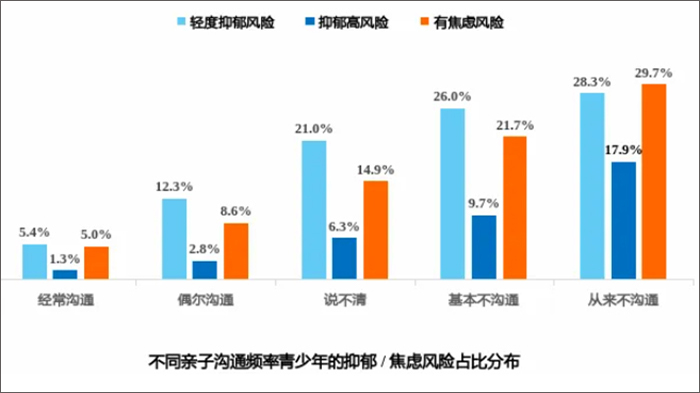

2024年青少年心理健康报告:缺乏父母关怀及亲子沟通 抑郁风险更高2025-05-27

蓝皮书报告 | 2024年青少年心理健康与学业状况调查报告2025-05-27

评论|把资格证当商品卖,把咨询师当网红捧 心理咨询行业亟待规范2025-05-27

成立2个基地 完善3级服务架构 北京为学生身心健康发展保驾护航2025-05-27

《湖南省促进学生心理健康条例(草案)》迎来三审2025-05-27

自伤困境、敏感社交……拨开心灵迷雾:青少年心理困境与突围2025-05-27