热点观察|乡村学生的心理困局

发布时间:2025-07-02 10:07:01 | 来源:中国网心理中国 | 作者:林松果

在青少年抑郁引起越来越多关注的今天,欠发达地区的农村学生在面临更大的危机。

今年5月,中国科学院心理研究所发布了一份《心理健康蓝皮书:中国国民心理健康发展报告(2023~2024)》。这是一份每年都会更新的报告,但今年的报告中,有一个发现尤其引人注意——在《2024年我国欠发达地区农村学生心理健康报告》中提到,中国欠发达地区的农村学生,抑郁风险高于全国平均水平。

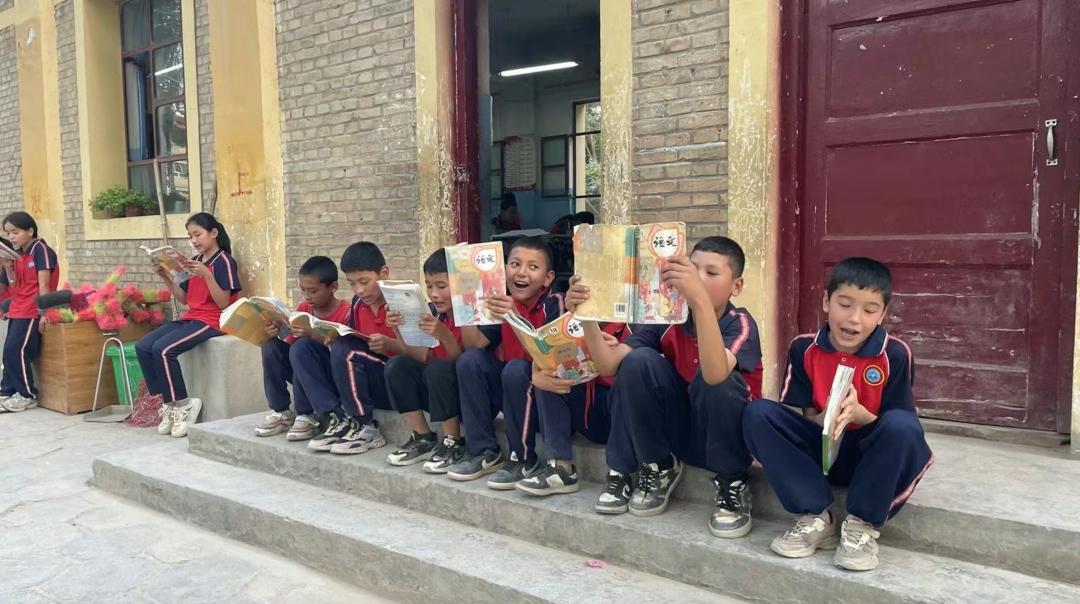

这些欠发达地区的农村孩子,比他们的同龄人有更多的心理健康问题,比如抑郁风险更高,学业适应更困难,心理创伤发生率更高,行为问题更显著。

这次调查,是近年来我国关于农村青少年心理健康最全面的调查之一。上百位志愿调查人员,去到了全国东、中、西部的10个省/自治区,每个省选择两个经济欠发达县,再在这20个县域,随机抽取了小学五年级到高中二年级的学生,邀请他们作答,获得了13992份有效问卷。

具体实施这项心理健康调查的,是北京成英公益基金会。从2006年开始,这家基金会一直在做与乡村教育相关的工作,“关注农村教育,推动农村发展”。青海、甘肃、云南、广西、内蒙古……那些偏远的地方,都有他们的足迹。

成英公益基金会的秘书长土雪,出身陕西农村,曾经是中科院的一位科研人员,常年穿行在大山腹地,从事植物学研究工作。18年前辞职,开始全职做公益,依然在这些地带活动,只不过,他关心之事,变成了教育与孩子。

今年6月初,《人物》与土雪聊了聊这次心理健康调查,也聊到了他所见的乡村教育的现状:城挤乡空、撤点并校、低龄寄宿、隔代养育、手机沉迷……在谈话中,土雪谈到了他见过的那些乡村学校,那些宿舍有着怎样的光线、气味和湿度。这些经历使他一直在思考,如何才能帮助这些孩子们走出心理困局。

以下是土雪的讲述——

经济,依然是与心理健康最相关的因素

疫情之后,全社会都特别重视心理健康问题,在全国各地也有一些事件发生,我们也很想去做一些工作。我们跟中科院心理研究所一直有合作,刚好,2024年他们要做这个调查,我们就参与进来。

我们组织了上百位志愿者,从去年4月底开始,在全国东、中、西部的农村学校调研了1个多月,调研地区所在地也有150多位老师协助、参与。这么短的时间,拿到这么大的样本量,是非常难得的。

其实在2009年、2020年,我们也做过类似的调查,只不过之前两次样本量在一千人左右,这次有一万三千多人。3次使用的都是中科院心理研究所制定的流调中心抑郁量表,3次对比,会发现一些很明显的变化——

总的来说,农村学生的抑郁率增加了。2009年,轻度抑郁和重度抑郁相加的比例是17.6%(2009年的数据因为时间久远,受访者这里有的只有二者相加的总和);2020年,这两个数据分别为16.2%和3.8%;到了2024年,数据增长到了21.5%和8.1%。

我们分析发现,经济状况,依然是对孩子心理健康影响最大的因素。

只有4.8%的学生认为,自己家庭经济状况很宽裕,62.2%的学生认为家庭经济状况中等,8.6%的学生认为家庭经济状况比较困难。这些家庭经济困难的学生,抑郁和焦虑风险都比家境宽裕的学生高,甚至高出了一倍。

这次调查中,我们见到了很多“灯下黑”。

比如在广东,我们去了粤东北、粤西北和粤西南地区,有的农村高中在山区,距离县城都还有一两个小时车程。午饭时间我在校园闲逛时,有个女生问我:“你是领导吗?我给你反映个问题,我们学校宿舍条件特别差,你可以参观一下吗?帮我们改善改善。”学生们住的是8人间,宿舍硬件条件并不好。他们图书馆里的书很旧,全都泛黄了,而且明显是很多年前买的、不符合时代潮流的书,但课间还是有很多同学去借书。

还有河北,我们去的都是全省GDP靠后的县,比如赞皇县、平山县、赤城县,这些名字可能很多人没听过。但我们也发现,这些地方的学生其实过得比较艰苦,需要关注和支持。

还有一点我很吃惊——2024年调查显示,79.5%的农村学生父母的学历在初中及以下。这么多父母都没上过高中,那他们的孩子,上高中之后怎么办?农村没有辅导班,在学业方面,孩子们也得不到来自家庭的支持。

而且这里面还有一个代际传承的问题。这群父母应该都是80后、90后,当年没考上高中,留在了本地,他们的孩子长大了,又有很大比例上不了大学,又会留在本地。他们才是真正建设家乡的那群人,我们的学校教育,应该关注到他们。

不过,这次调查也有比较好的一点,那就是“留守儿童”的比例下降了。

2009年我们调查,父母都外出的比例比较高,但这次的调查,只有7.5%的家庭,父母二人均外出半年以上(其中河北省父母都在家的比例最高,湖南省父母都在家的比例最低)。因为有父母在身边,孩子们的行为习惯、学习表现,以及家庭给到的支持,都会更好。而且大趋势是,孩子年级越往上,父母回家的比例越高。这也可能和这几年的经济情况有关,在外面挣钱不易,家乡也慢慢发展好起来了,很多人都回了老家。

最后是大家比较关心的手机问题。虽然这份报告里提到,农村孩子对手机的成瘾程度比城市高(10.8%的学生表示,即使没在使用手机时,心里也会想着手机),但据我了解,其实现在手机不能进校园,而且我们所熟悉的这些地区的孩子们,很多其实是没有手机的,他们没有钱买手机。

我们这次也做了统计,想知道最让他们开心的事情是什么,高频词汇前十名分别为:朋友、一起、成绩、出去、放假、妈妈、家人、同学、过年,最后一个是学习。至于最令他们烦恼的事情,男女学生有不同,困扰男生更多的是作业,女生更困扰的,是人际关系。

生活质量的底线:厕所、热水与一盏路灯

我们从2005年开始做助学,到今年已经20年。现在在全国30多个县做项目,每个月都在外面走访。从我的经验来看,要让孩子们心理健康,首先就是让这些最偏僻的孩子,生活有保障。

好消息是,普遍来说,孩子的吃饭问题基本都解决了,学校有营养餐,政府每天补贴5块钱。但还有很多方面是可以改善的。

这次我感受很深,亟待改善的就是学校厕所(此次调查结果显示,20.3%的学校厕所卫生一般,5.1%的学校厕所卫生有点脏,3.4%的学校厕所卫生非常脏。)而数据分析发现,卫生情况越差的学校,学生的抑郁情绪越高,校园欺凌的发生率越高。

学校厕所可以脏到什么程度?就在今年,我们去云南的一个中心小学,学校可不小,大概有几百人,外观还建得很好。我们本来工作完,要回县城了,因为是自己开车,要赶很远的路,就想去个洗手间。到厕所门口遇到一个男孩捂着鼻子正往外跑,一进去就看到,那个旱厕里面,没有自来水,整个味道(很难闻),人都很难走进去。

前段时间,我们还去了河北张家口一个县,是北京对口帮扶的地方,离我们办公室不过两个小时车程。他们的一所农村初中,厕所条件也很差。校长跟我说,你看我们的厕所是旱厕,几百个学生,蹲位又有限。夏天有气味,又有蚊虫,非常糟糕;冬天又冷,如果用水冲厕所会冻住。校长说他想改造,但是要花100多万。你说在这样的环境里,孩子们上厕所都很难受,怎么上好课?

再比如用水,有一部分的孩子,一个月才洗一次澡(这次调查发现,7.5%的学生每个月洗一两次澡,0.9%的学生更长时间洗一次澡)。13000多学生参与调查,8.4%也是1000多个孩子,不是少数。

我们走访过的很多学校,甚至是寄宿学校,都不见得有热水。两年前,我去过一次云南巧家县,当时是6月份,山下县城有35度,但是在山上2000多米的乡村学校,气温就只有十几度了,穿一件衬衣都起鸡皮疙瘩。当时正是傍晚时分,我看到几个女生直接打开水龙头,用冷水洗头,看着都冷。那还是夏天,那冬天她们怎么办?

还有就是棉衣。这两年还是有很多农村学校向我们申请棉衣。像甘肃通渭县,我有一年11月去那边,零下20多度,很多孩子其实连校服都买不起,因为全套校服加起来也要几百块,对一些家庭来说是很大一笔钱。

甚至还包括路灯。你别看现在很多学校,占地面积很大,看起来楼建得很好。其实很多寄宿的学生,晚上都要去很远的地方上厕所,路上没有灯,所以我们给很多学校捐路灯,这些实际问题都是(需要解决的)。

还有学校的办公条件。最近这些年,其实乡村教师的心理抑郁情况改善了很多。2015年到2020年,乡村教师的工资有了大幅提升,至少在我知道的云南和甘肃,老师们的工资已经有大的改善,社会地位也有所提高,但办公条件还是有待改善。有的学校没有可使用的打印机、老师没有办公电脑,这都非常影响办公效率。

但去了这么多学校,一比较就会发现,无论外部条件怎么样,在一所学校里,微小的气候都很重要。学校管理做得好不好,是看得见的。

我印象特别深,2022年,在西南地区某省,当地教育局的工作人员给我看了两个视频,都是关于打架和霸凌的,这都发生在一所农村初中。

第二天我去了这个学校,在校园里逛,走到那个打群架的男生宿舍门口,哇,味道真是特别大。宿舍是教室改造的,面积不小,上下层大通铺,住了三四十个学生,里面特别脏,污水、垃圾……而且学校还是从校外请了保洁的。

2019年的暑假,我们也去过这个学校,当时看见宿舍也很脏,校长解释说是因为毕业放假了,学生撕书本到处扔,所以很脏。但这次去,明明学校在上课,还是这么乱。这根本不是花钱能解决的,真的跟学校管理关系很大。

这个地区,也是我们去过的辍学率比较高的地区之一。那里有很多学生从初中就开始抽烟、打架、喝酒。

还有一次,我去广西一个学校,看到学生宿舍的玻璃都破了,当天正下着大雨,房间非常潮湿,积水明显,孩子们长期生活在这样的空间,非常不舒服。去年冬天,我们在山东一个学校,8人间的宿舍,我看到有一个阳台,一米宽,居然有一床被褥在那儿放着。我就问校长,孩子怎么不睡床,睡那个地方?校长说,可能孩子觉得那里舒服,或者就是想一个人待着。

其实小小一个宿舍,能看到非常多的问题。现在很多孩子,一年级就开始住校,谁会照顾自己?做得好的学校,能看到很多细节——首先宿舍肯定很干净,物品摆放比较整齐,有的会给孩子们准备衣柜,让他们有地方放东西,宿舍会比较温馨。只有老师管得好,孩子才能养成好习惯。这都是很重要的细节。

前段时间新闻也提到,现在一些孩子有便秘的问题。所以,我们首先得把学校厕所蹲位不够、如厕难的问题解决。这些基本的问题解决了,让他们有质量地生活了,再谈他们是不是开心,是不是快乐。

离婚、吵架、不理解,父母如何影响孩子

这次我们调查的一个重要部分,是家庭对孩子产生的影响。我先讲两个我亲身经历的故事。

我们在甘肃临夏开展工作很多年了,有个东乡族女孩我印象很深,她的名字很好听,叫玉珍。十年前,我们在当地家访,玉珍当时在读初三,她家人不让她上高中了,要让她早早结婚,她绝食抗争,一个星期之后,她父母妥协了,但是和她定了一个赌约——你要读高中,可以,必须要考上大学。

后来,玉珍考上了西北师范大学,是村里第一个考上大学的女孩子,毕业之后在临夏当地的电视台工作,后来又考编,现在回到自己的母校做老师。她非常坚韧、坚毅、开朗,下决心一定要改变自己的命运。但是玉珍这样的人是少数,她的很多同学,都是很早就结婚了。有些复杂的情况是我们很难改变的。

另一个事就发生在最近。前几天在甘肃通渭,我去学校一对一面谈候选拿奖学金的孩子,有个读高中的女孩子,成绩不是很理想,在本科边缘徘徊,但是我没想那么多,说话还挺严厉的,说她需要更努力一些。这孩子看起来很开朗阳光,笑着说,自己哪里确实做得不够好,我以为这么开朗的孩子,家庭应该很幸福,至少父母是在的,肯定是不悲惨的。

我们开车一个多小时,去她家里,到了才知道,她居然是个孤儿。她父亲好几年前去世,母亲也离家出走了,兄妹三个跟着爷爷奶奶生活。他们在县城的一个死角,租了个大开间,三个孩子,两个老人,就住一间房,房子还在漏雨。她爷爷刚做了手术,全家就靠奶奶打工,再加上低保,就这么生活。我们刚进门,奶奶就绷不住哭了。

后来我心里挺难受的,这样的孩子,面对这么多的问题和压力,能在这样的家庭里生活,这么坚强,真是不可想象。我们能给她的支持微乎其微,让人惭愧。

总的来说,我们这次的调查发现——在其他变量都不变的情况下,如果家庭有问题,包括留守、家庭困难、父母离婚、经常吵架、犯罪入狱、家中人有残障等等,那么孩子的抑郁和焦虑检出率都会提高。这些孩子,在学校被欺凌的概率也会高很多。

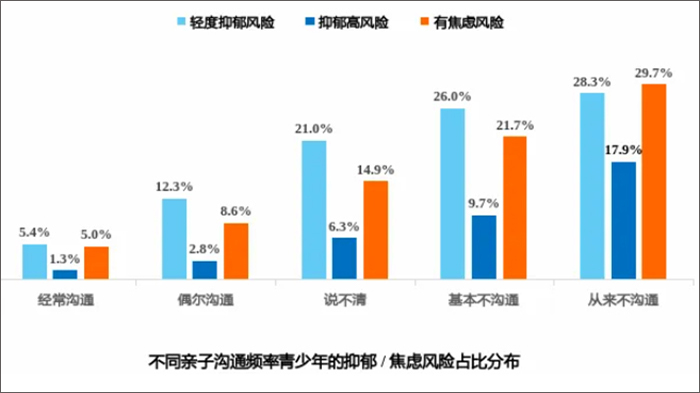

有一组数据其实很有意思。我们问孩子,遇到问题最先找谁?接近一半的孩子,最先找妈妈,然后是爸爸,接着是朋友和同学,最后才是老师。但是我们调查老师,他们却认为,孩子遇到问题会最先找他们,这就是一个信息差。

所以孩子最依赖的还是家庭,父母要是在家,孩子的学习习惯、情绪,包括受伤、被霸凌的情况都会减少,至少多了一个安全发泄的出口。他们会觉得自己有依靠和支持,也有人告诉他们对错和最起码的规范。

但现在,农村的情况很复杂。这次调查,学生父母的离婚率在15%左右,其中9.5%是离婚,剩下的是“不知道”和“其他”。这个“不知道”和“其他”,很真实,现在很多农村夫妻有了矛盾,妈妈就会离家出走,爸爸也不会留在家里,剩下孩子留给爷爷奶奶带。所以孩子该怎么形容父母的婚姻?是离婚吗?好像也不准确。

现在很多学校都集中在县城或者城镇周边,农村孩子要去县城上学,交通要钱,住宿要钱,吃饭要钱,这都会增加他们辍学的几率。

而且义务教育阶段之后,高中阶段,对一些家庭来说是非常昂贵的。一个学生一年要花10000到15000元,其中学费3000元左右,每月生活费700元左右,加上资料费、试卷费……甚至对很多山区的孩子来说,交通费都是很多钱。

我知道的最极端的案例,是在西南某地,孩子们从县城学校回家(乡里以前还有初中,现在只有小学了),坐面包车,300多公里,单程要280元一个人。所以我们的调查里,有孩子说自己一学期才回一次家,这很真实。

你要是经常去农村,可能会知道,有的村子里,家里房子造得好的,基本都是外出打工的,家里看起来特别困难的,都是在供几个孩子读书的。十年前,我们去广西、湖南很多地方,看到墙上贴的标语都是,“读完初中再打工”。

而且父母其实是最精明的经济学家,举个例子,一个家庭里面五个孩子,一般情况下,肯定会让男孩子去读书,其次,会让成绩最好、最优秀的孩子读书。在他们没有能力的时候,不可能让所有孩子都上学,在今天,依然是这样。

具体到家庭内部,我们调查的13000多个孩子里,有96%的父母知道孩子在上几年级,87%的父母知道孩子的成绩,但是只有50%的家庭,父母知道孩子遇到了困难。这些数据,都来自于孩子的报告,或许可以说明一些问题。

无论是孩子还是教师,都需要帮助

我们在这些地方工作这么多年,现在其实有一种很明显的感觉,这群乡村的孩子,挫败感是非常强的。

你仔细看我们这份报告,学习成绩这部分,40%左右的孩子成绩在60分及以下,只有不到10%的孩子成绩在80分以上。就像林小英老师所说的那样,不及格的这些孩子,他们认为自己是被放弃的。

所以我们一开始做公益,就想得很清楚——从乡村选孩子,选拔家庭困难、品学兼优的初中毕业生,只要考入高中,每学期给1500元奖学金,助他们跨过初升高的那道坎,一直支持到他们高中毕业、进入大学。

有人会觉得,从乡里升到县城高中,差别不大,其实完全不是这样,对乡村的孩子们来说,县城就是大城市,从穿着、学习用品,到学习习惯、英语等各方面,他们和县城孩子差距就是很大的。怎么适应县城的生活,怎么取得好成绩,他们会遇到很多困难,甚至会有心理问题。

从他们身上,也会看到不同的走向——有的孩子越做越好,能够进入年级前200名,甚至进入前50名,这已经非常厉害了,考大学基本没问题了。但还有很多孩子,高一时300名,高二就下滑到500名,如果没人关注他们,不好好调整,考大学就非常困难了。

所以我们每年的夏令营,一般选高一升高二的孩子,带他们到北京和上海,希望能在这个阶段帮助他们。昨天,我还去了北航、国家天文台和中科院踩点,安排今年暑假游学的路线。每年,我们带三五十个孩子出来,这当中可能有一半的孩子,最后还是考不上大学,但至少他们见过了大城市是什么样子,总比不见好。

我们的26个项目县,有的地方,高考成绩真的很不理想。比如云南巧家县,它和云南会泽县一山之隔,但是会泽每年本科上线几千人,巧家才100多人。而且就算上了大学,绝大多数人也就读到本科,他们期待的就是几千块工资的工作。

包括马上开始填报志愿,很多地区,家长会花几千块钱找人帮忙。对家长来说,报志愿也变成了一个消费焦虑,你不找人,好像就变成了对不起孩子。所以我们也会在这方面帮助他们。

我们支持过一个新疆的女孩,去年有一天,她突然加我微信,告诉我,她考到了苏州科技大学。我当时的感受就是,她能考出来,很厉害。其实很多孩子对外面是有恐惧的,也不知道外面是什么样子。那个女生,之前通过我们的项目知道了苏州,她报考的这所大学,在苏州当地就业很不错,她的人生就改变了。最近暑期,我还正在帮她联系实习。

除了帮助孩子,我们还有一个方向就是培训教师。因为只有老师发展了,开拓了视野和眼界,才会更好地帮助孩子,让孩子们有质量地生活。

每年我们都组织一批农村老师,去北京、苏州、南通等地学习。有一次,我们安排了一批乡村老师在首都师范大学附属育新学校跟岗,发生了很有意思的一件事情——我们公众号收到了育新学校学生的建议,希望老师们说话声音小一点,不要在洗手间抽烟。老师们也说,北京的学校好静,安静,也干净。

我们带老师们去参观C919大飞机,看大国重器,去不同的大企业,每人发一张卡坐地铁,认识感受大城市。去国家大剧院看剧,有的老师会开玩笑说,「哎呀,我们听不懂」,看芭蕾舞的时候,有人会睡着。

但我觉得,很多老师是第一次,也可能是唯一一次来北京,北京对他们来说太远、成本太高,还是要带他们都看看。

他们看过了,知道了社会和行业会怎么发展,需要什么样的人才,这也会惠及孩子们。参加过培训的老师跟我说,她自己看过了苏州园林,上课再给孩子们讲,感觉完全不一样,不看不知道,看了之后就会有改变。

留下的孩子,与他们的出路

这两年,我们也发现一些做得很好的地方。比如湖北省,已经在全省推行心理健康课程,从小学一年级到初三,每个年级都有自己的心理健康读本,是华中师范大学编的,而且一直在更新。这样的教材,其实完全可以跟其他省份去分享。

我们去到安徽有的农村学校,教室里有植物角,每个孩子带一盆花,各种各样的花,写了“植物笔记”,很温馨,这就是他们在共建自己的空间。这就是校园文化。

我们还去了河北张家口的一个县城小学,尽管周围都是平房,但校园布置得很好,操场地面设计成了迷宫的形式,墙上都是孩子们的书法和画画作品,每面墙都会说话。这就是学校管理者做得好的地方。也有研究表明,校园文化墙和校园布置,可以提升孩子们10%以上的成绩。至少我们肉眼可见的,孩子们很有礼貌、很开心。

我们也支持了一些地方的校本课程开发,比如在甘肃通渭,有一位老师体育课上得很好,在有限的条件下,用有限的器材,把体育课上得很精彩;在云南巧家,有一位美术老师写了一本书,让孩子们了解自己的家乡;在湖南通道县,这是一个侗族自治县,我们支持他们的侗族文化进校园;四川木里县俄亚乡是纳西族聚居地,我们就支持纳西族文化进校园。让孩子们至少有一些精神上的滋养,有一些根在这儿。

高考对我们的孩子来说,本来就是很难的。那些不愿意学习的孩子,其实我们没必要强求。这就谈到了另外一个关注度比较小的群体,我们已经开始在做了——职业中学。

在一些省份,50%的孩子上高中,50%的孩子上职校,后者其实是我们更应该关注的。一般情况下,什么样的人去职校呢?要么经济条件差,要么学习能力差。但这些孩子,恰恰是最后要留在本地的孩子。即便是出去打工了,他们慢慢也会回流,最后大概率要回老家生活。

我们现在也希望为他们做一些事情。首先是在职业中学发放奖学金,另一方面,和他们交流、给他们一些帮助和支持。或许有一天,他们毕业后要出去打工。但其实打工也需要帮助,怎么打工?去哪儿打工?打工也有技能,也需要技巧。

我们跟很多企业有联系,比如在无锡有一家大型纺织厂,从印染到成衣,是全自动化的流程,正常双休,包吃住,加班另外计费,6000多元一个月,愿意接受我们乡村的孩子,这其实是一个很好的机会。

但当我们把信息,给到我们在湖南的一个项目县时,他们不相信居然有这么好的事情。我当时就觉得很难理解,他们特别向往广东和深圳,也更愿意相信原来那种找工作的方式——给老乡几百块钱介绍费,去广东的工厂,什么玩具厂、眼镜厂,我去过那些工厂,月薪3000多,几乎没有休息时间,经常加班。所以我觉得,这些信息差(导致的遮蔽)其实挺可惜的。

如果最后要总结,基层教育中,此刻最需要关注的是什么,我依然最想强调的就是,关注那些最偏僻地区的学生。这非常紧迫和现实。那些留在偏僻地区的孩子,也是家庭条件最差的孩子。这些学校,要么经费不足,要么支持力度不够。

从管理的角度来讲,一方面,教育部门应该真正尽到职责和义务;另一方面,学校校长非常重要,会直接关系到老师的状态。去不同的学校,你能看到校长和老师的关系不一样,有的很融洽,有的却距离很远。

在升学应试的大导向之外,关注这些孩子。或许他们不会成为应试竞争中的赢家,无法战胜大城市的孩子,但是也应该让他们在学校里学会生活、学会学习、活得有质量,感受到温暖和被爱,因为他们是最后留下的人,是真正建设本地的人。(人物 文|林松果)

做个小孩真难!—— 谈儿童抑郁症的应对2025-07-18

心理中国大讲堂7月19日直播:不输在起跑线上的养育新解2025-07-18

《中国儿童心理健康报告》蓝皮书研究项目启动 2026年底前发布2025-07-18

鳄鱼效应:当在意的人冷落你时,如何应对?2025-07-18

心理疗愈锦囊|过度的自我分析,是自爱还是伤害?2025-07-17

和情绪做朋友:心理健康服务进社区 托管班变“情绪解忧站”2025-07-17