解读抑郁焦虑低龄化的密码,做“刚刚好”的父母

发布时间:2025-07-14 10:51:50 | 来源:中国网心理中国 | 作者:韩婧

心理咨询室中,一对父母忧心忡忡地向咨询师诉说着对孩子的担忧:“孩子初三了,因为升学的压力,平时话越来越少,基本上不和我们交流,我们理解孩子的辛苦,也尽量顺着她,可是有时候看她玩手机时间太长忍不住说她几句,她就说活着没意思,我们真不知道该怎么办了”。某小学心理辅导室的沙发上,10岁的小新一边哭泣一边倾诉对妈妈的不满:“自从她知道我抑郁后,每天都问我好几遍心情怎么样,这样只会让我越来越烦躁。”

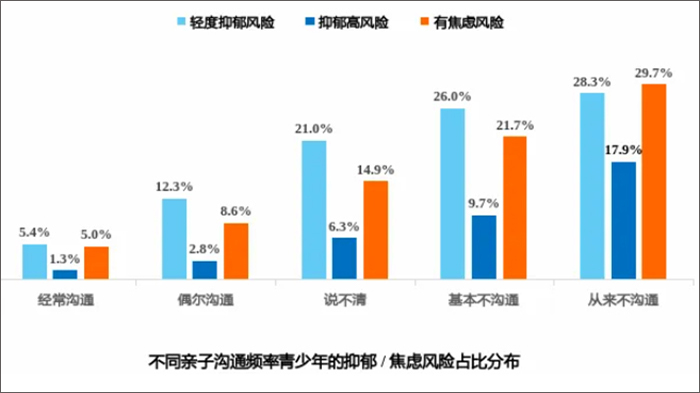

这样的场景并非个例。2023年《中国国民心理健康发展报告》显示,18~24岁年龄组的抑郁风险检出率高达24.1%,显著高于其他年龄组。北京大学第六医院的调查数据显示,儿童青少年心理门诊量每年以20%的速度递增,最小的抑郁症患者仅有7岁。《2023年度中国精神心理健康蓝皮书》指出,学生群体的心理问题尤为突出且低龄化。这些数字让家长们担忧,同时,也给了家长们看见孩子情绪的机会。

抑郁焦虑低龄化的原因

抑郁焦虑低龄化与社会和环境因素的影响紧密相关。

“一零后”的儿童青少年出生在网络发达的时代,游戏、短视频成了他们生活中的重要组成部分,电子产品的过度使用会对情绪问题造成直接影响。过于投入虚拟网络导致虚拟世界替代了他们的现实生活,对现实的感受性降低:很多孩子可以侃侃而谈游戏中的角色,但是聊到每天吃的饭好不好吃、和他人面对面相处感觉怎么样的时候却只能简单地回复“差不多、就那样”。孩子们在虚拟世界中接收到更多强烈刺激,而自身的情绪调节能力却无法适应,信息过载和过早接触社交媒体导致自我认知冲突,进一步诱发情绪困扰。

家庭缺乏足够的情感支持也会影响孩子心理健康。很多父母在陪伴孩子的过程中经常仅仅是“看上去在场”。繁重的工作压力和生活负担经常导致家长和孩子相处期间变成了批改作业或者批评教育现场,一起出行游玩的亲子活动也演变成了各自摆弄手机。虽然物理空间在一起,但是心理距离却越走越远,这也造成了孩子内心的孤独。当他们无法从父母那里获得更多正向的支持和理解的时候,负面情绪也日益蔓延。

作为家长,固然会担心孩子的心理状态是否健康,但是也不必拿着“放大镜”过度关注孩子的情绪,以免像上文提到的家长那样,非但不能帮到孩子,反而成为孩子负面情绪的另一个导火索。保持“恰到好处”的关注,做一对“刚刚好”的父母,才能够为孩子的情绪更好地保驾护航。

做“刚刚好”的父母

●对孩子情绪问题的早期识别非常关键

“喜怒哀乐忧思悲恐惊”是正常人都可以体验到的情绪感受,家长要学会区分正常情绪波动与情绪问题。在情绪的评估上,家长可以把握三个维度:持续性,即孩子是否在每天绝大多数时间里表现出负面的情绪,甚至持续两周及以上;情绪的强度,即是否出现躯体症状、睡眠和饮食问题或危险行为,如自伤自虐行为;严重性,即负面情绪是否影响个人的生活学习、社交等多领域。

比如,如果孩子连续两周经常出现烦躁的情绪和对立的行为,甚至有头疼、胃不舒服等躯体化症状,很可能是焦虑抑郁等情绪问题的早期信号。如果负面情绪持续过久、影响范围过大,家长需要带孩子及时寻求学校心理老师或者医院的专业评估。

●在家庭内部提供良性沟通渠道

情绪问题一旦产生通常并非是孩子个人的问题,整个家庭系统都要参与调整。以某位初二的女生为例,父母因为她的成绩不好而失望,并总是对弟弟赞赏有加,经常在她面前说“大号练废了,就靠小号了”,这导致她陷入深深自责并出现一系列的躯体化症状。当家长意识到沟通的问题后,积极参与调整,孩子的状况也很快得到了改善。

因此,如果孩子产生情绪困扰,家长们需要以接纳的态度进行积极引导与示范,及时按照顺序关注情绪、想法和行为:先共情孩子的情绪,用“你最近好像很不开心,能说一说你具体什么情绪吗?”当孩子愿意说出情绪的时候,肯定他的坦诚,接着鼓励他说出情绪背后的想法,进一步识别影响情绪的认知。再次,了解孩子哪些行为对缓解情绪是有效的,哪些行为是无效的,一起去探索更具适应性的行为。当孩子发生积极的正向改变的时候,对孩子予以肯定和鼓励,提升孩子的自信水平。

●建立家庭情绪的“免疫系统”

预防远远大于治疗,在日常和孩子相处过程中,家长们可以通过一系列活动构建家庭情绪的“免疫系统”,提升孩子对负面情绪的耐受性与抗挫能力。比如,利用“情绪温度计”这一可视化工具让孩子给自己情绪打分以促进情绪的识别;为孩子准备减压玩具、“烦恼绘画本”等工具促进孩子对情绪进行安全的发泄;通过一些引导式提问如“你觉得这个想法有多大可能是真实的?”“还有没有其他解释?”“如果你的朋友遇到同样的事情你会怎么劝他”,提升孩子认知的灵活性,看到多种可能;设立“夸夸日”,每周固定一天全体家庭成员都要尽可能多地赞美他人,不使用否定式的语言;设立“无电子产品日”,全家一起享受户外活动时间,提升沟通陪伴质量。

作为父母,不必也不能做消除孩子所有痛苦的超人。真正的智慧在于:做一对“刚刚好”的父母,用科学认知破除育儿的焦虑,用包容态度承接孩子的情绪,用专业方法搭建孩子成长的阶梯。当家庭成为促进孩子情绪流动的活水时,孩子们自会在跌跌撞撞中长出属于自己的生命韧性,拥抱自己精彩的人生。(韩婧/成都市上东学校 中国网心理中国特约《心理与健康》杂志供稿 网址:http://psy.china.com.cn/)

迎接大学开学季 大学新生“防内耗”自救指南2025-07-15

心理研究丨芬兰研究发现孕产妇心理健康与肠道菌群有关2025-07-15

山西首家!“心理+学习”“情绪+厌学”双融合特需门诊启动2025-07-15

“心理+AI”赋能智慧养老 上海创新“数字反哺”助老模式2025-07-15

AI引入乡村儿童心理调研 重庆科技大学开展“三下乡”社会实践2025-07-15

解读抑郁焦虑低龄化的密码,做“刚刚好”的父母2025-07-14