关于“花钱开心”,请收下心理医生的这些忠告……

发布时间:2025-09-02 09:48:00 | 来源:中国网心理中国 | 作者:周倜等拆开盲盒时一阵快感涌上心头,“撸猫逗狗”带来的治愈感懂的人都懂,“二次元谷子经济”极好地满足了Z时代收藏与圈层文化需求……你,是否也有过这样的时刻?

这些看上去“没啥用”的东西,究竟有怎样的魔力?仅从心理学而言,它折射出怎样的现实,又该如何更正确地对待?近日,湖南省第二人民医院(湖南省脑科医院)临床心理科副主任漆靖接受记者专访时,给出相关解读及建议。

看似没用的“小东西”的确会带来“治愈感”

怀着忐忑的心情,23岁的西西(化名)拆开了新鲜到手的盲盒。心仪的粉色玩偶出现在眼前的那一刻,她忍不住开心地尖叫了一声。

西西的工位上有各种潮玩摆件,大多是她每周开一次盲盒攒下来的“战利品”。虽说不上每款都令自己心仪,但在她看来,每次拆开的那一瞬间,自己都会有切身的“快感”。

像西西这样的人,还有很多。当然,他们也会时常被身边人,尤其是长辈质疑:“花这个冤枉钱买一堆没用的东西回来,有什么用?”

“不必将这些举动简单归为‘消费主义沉溺’这个单一范畴。”漆靖告诉记者。在她看来,当今社会节奏高速运转,越来越多人逐渐感受到对生活失去掌控感,换句话说,这种“失控感”不仅让个人情感得到压抑,更有可能衍生出焦虑、狂躁等一系列心理问题。

“盲盒、吸猫、收集、收纳等行为的出现及盛行,或许是现代人重新找回对生活掌控感的途径。”漆靖告诉记者。

例如受年轻人追捧的盲盒,“不确定性”正是它最大的魅力。漆靖介绍,神经科学研究发现,当人们面对不确定的奖励时,大脑会分泌更多的多巴胺,的确更容易感受到快乐。

至于越来越多的人喜欢和宠物为伴,漆靖告诉记者,这种行为其实能很好地满足这部分人群内心的安全依恋,心理学上认为,人类与动物真实互动的过程时大脑会分泌出“催产素”,可以快速缓解自身的焦虑,从而在当下获得舒畅与快乐。

此外,改装潮玩能释放被职场压抑的创造力、“健康偏执”者通常会通过购买养生器械重获秩序感等,这些现实生活中常见的举动,其实都能在心理学领域得到相应的解释。

“换句话说,这也是当代人在枯燥生活中为自己找到的调剂。”在漆靖看来,倘若是在个人能力能承受的范围内,所谓的“花钱开心”不应被单一地定义成是否存在“对错好坏”。有时候,一些看上去没啥用的“小东西”,其实正好能精准满足片刻的“情绪诉求”,完成一次即时的“心理自救”。

享受“即时满足”,更要关注“深层需求”

“我们还有人做过一个研究,发现热衷玩玩偶的年轻人,孤独感评分的自评分数下降得非常快。”漆靖告诉记者,这也就是说,他们可以通过这些玩偶快速地缓解自身的孤独感、焦虑感等,但是通常在5-6周后,又很快地恢复到原态。

还有一类人,会通过这些物件、生物,启动并强化身体的“回避机制”。

小甜(化名)是漆靖曾经的一个来访者。有阵子,只要小甜遇到困难或问题,便本能地抓起家里最爱的公仔或者跑到小猫面前,与之互动。

“沉浸式地玩娃娃、逗小猫,的确可以在当下短暂解除自身痛苦,但这种痛苦是得不到根本解决的,也会导致这类人在之后仍旧学不会如何应对下一次痛苦情境。”漆靖说。

“我们需要的究竟是这些物品本身,还是更深层次的心理满足?”接受采访时,漆靖引用了网络上一篇推文中的一句话,给出自己的思考。

“这或许是折射出他们内心其实是需要一种深层次的情感连接,可惜在生活中他们难以寻觅到。”漆靖说。当今,线上社交成为更多人的选择。这虽然便捷,却有可能令人与现实社会产生疏离感,也就无形中导致更多人愿意用情绪消费去弥补内心深处的情感需求。

“归根到底,我们在这个社会上是要跟人去产生连接和关系的,但这一点,已经被越来越多人忽视。而这,恰好是我们讨论情绪消费时,最不能回避的痛点。”漆靖说。

别把一时的“好玩”当做唯一的情绪出口

有人说,现在的年轻人越来越注重个体感受,“千金难买我开心”成了不少人的消费信条。

对此,漆靖表示理解。但作为心理医生,她一直认为仍需警惕这其中是否存在行为过当。

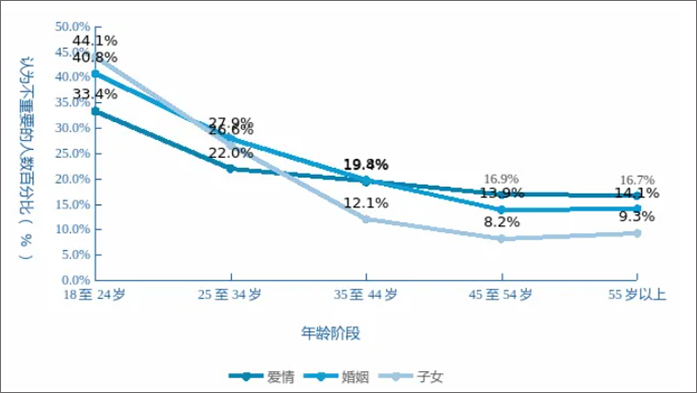

“25岁之前的年轻人尤其需要学会节制,以及及时自查是否出现过度沉溺、过分追捧的现象。”漆靖提醒。

大脑的前额叶皮层,负责我们的决策和自律、节约这方面的执行功能。而它通常要在人类25岁左右才逐渐发育成熟。

这也就意味着,25岁以下的年轻人往往更容易表现冲动且难以自控。此前便有研究表明,仅以拆盲盒为例,25岁以下年轻人脑区的激活程度是年长者的1.7倍,更容易有兴奋的感觉。

“情绪消费的不断激增,有时候也是在掩饰某些创伤及心理问题。它很具有迷惑性,通常会表现成‘买买买’,很难被察觉其背后的异常。”漆靖提醒。

漆靖诊室的来访者,不乏抑郁症患者、双相情感障碍患者自诉热衷于情绪消费,看到什么都想买,消费金额甚至远超自身实际收入。可他们通常都是“买的时候很快乐,买完之后快乐立即消失”,甚至还有强迫症患者,买了一大堆东西囤积在家里,居然连快递盒都没拆。

在漆靖看来,这些都是情绪消费有可能隐藏的大问题,如何警惕这类人群从“偶尔的治愈”变成“一味地依赖”,防止“好玩”变成“成瘾”,都值得引起重视。

“其实我们还有很多更低成本的方法来获得快乐。”漆靖介绍。

大家不妨采用心理学上的“满足感自激法”,比如每天花3分钟回忆自己接受他人帮助的经历,这样能有效提升自己的延迟满足能力;也可以尝试“利他行为替代”,例如给同事带一杯咖啡、奶茶,随之增加人际互动,这种幸福感的获得其实将更持久。(湖南日报全媒体记者周倜 通讯员石荣 刘昀亦卓)

如何把情绪价值“拉满”?心理专家来支招2025-09-02

家庭冲突时时发生?别急!一个练习,让你告别冲突焦虑2025-09-01

亲密关系 | 为什么他们更爱“姐姐型”恋人2025-09-01

新研究|睡眠、饮食、运动:年轻人心理健康“充电”只需三招2025-09-01

新时代父母如何破解教育焦虑?《父母觉醒》全新成长指南出版2025-09-01

失眠和焦虑“共病治疗”时可以不用药?神经调控治疗取得进展2025-09-01