心理疗愈小锦囊丨深挖“受气包”行为背后的恐惧逻辑

发布时间:2025-08-20 16:51:58 | 来源:中国网心理中国 | 作者:辛理在社交媒体上,我们常看到这样的故事:婆媳矛盾中反复隐忍的儿媳,面对不满意的发型却依然付款并自我安慰的顾客……这些被网友称为“受气包”的行为模式,其背后隐藏着复杂的心理动因。

为何“不敢冲突”?

心理学研究表明,持续的冲突回避行为常与几种心理机制紧密相关:

创伤印记与恐惧泛化:早期家庭冲突或严苛教养环境可能形成“表达不满即招致惩罚”的神经记忆。成年后,即使情境安全,大脑的威胁预警系统仍会过度激活,将“冲突可能”直接标记为“危险必然”。

自我价值感薄弱P:存在“讨好型”认知图式者常将“他人舒适”等同于“自我价值”。美国心理学会研究指出,这类人群对拒绝异常敏感,潜意识认为表达需求会导致关系崩塌,从而形成“忍让=安全”的扭曲等式。

过度共情内耗:部分人对他人的情绪状态具有超敏感知力,却无法有效区分责任边界。当面对服务者(如发型师)时,可能产生“对方很辛苦,我不该添麻烦”的愧疚感,这种共情耗竭反而压制了合理诉求。

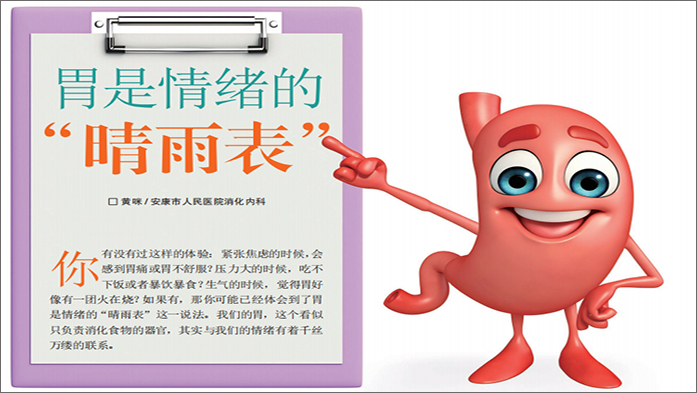

“长期压抑的‘受气包’模式将引发一系列连锁反应,比如慢性焦虑、抑郁风险显著提升,形成‘习得性无助’的恶性循环,长期应激状态还会导致皮质醇水平异常。”国家二级心理咨询师周文秀表示,情绪压抑与免疫系统功能抑制、胃肠疾病及乳腺健康问题存在显著关联,网友调侃“气出乳腺结节”,恰恰揭示了心理压力躯体化的现实路径。

表面和谐下怨气持续累积,可能在某节点引发破坏性更大的关系崩塌,想要破局还得从重建心理边界与赋能支持入手。(上海黄浦)

困在思维牢笼? "三管齐下"破解强迫症的生存指南2025-08-21

心理中国论坛 | 顺应自然,因性而为:向道家学习缓解焦虑的智慧2025-08-21

从“县域实践”看未成年人心理防线攻坚实录:如何守护少年的你?2025-08-20

日媒:民调显示全世界范围内愤怒人群数量显著增加2025-08-20

心理专家:“四步法”教你摆脱情绪内耗2025-08-20

心理话题 | 解密梦境:大脑自带的心理疗愈程序2025-08-18