心理咨询乱象折射社会治理短板 “低门槛”须“严监管”!

发布时间:2025-07-31 09:15:12 | 来源:中国网心理中国 | 作者:王志高等一个只有高中文化水平的厨师,交钱参加短期社会培训,注册一家心理咨询机构,便摇身一变,成为时薪1200元的“心理咨询师”。这是发生在上海的一起真实事件。事实上,这位冒牌心理咨询师孙某某却在咨询过程中对青少年实施猥亵,最终获刑入狱。近年来,从业者通过参加第三方机构和用人单位组织的培训、考试即可获得相应的心理咨询师培训证书,有的机构只要交培训费就能领证。心理咨询行业鱼龙混杂,如何“避坑”成为问题。

暑假作为青少年群体调整身心的一个黄金窗口,心理咨询消费市场迎来旺季。然而,上海这起事件如同一记重锤,敲响了心理咨询行业乱象的警钟,更敲疼了无数家长的忧心。如今,人们越加重视心理健康,助推心理咨询越来越火热。心理咨询本应是一个传递温暖的行业,何以鱼目混杂、乱象迭生?

漫画朱慧卿作

心理咨询乱象折射社会治理短板

王志高

心理咨询行业的乱象并非偶然,而是多重因素叠加的结果。2017年国家取消心理咨询师职业资格认证后,行业门槛大幅降低,各类培训机构颁发的证书泛滥,导致从业者素质参差不齐。与此同时,市场监管部门仅将心理咨询视为普通商业服务,注册流程与开一家便利店无异,而行业协会的自律机制又因审核漏洞形同虚设。这种“表面放开、实则失管”的现状,为投机者提供了可乘之机。

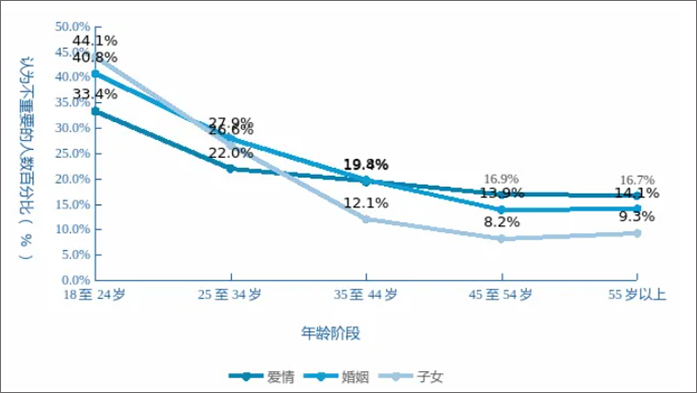

更深层次看,这一乱象折射出社会治理的滞后性。一方面,青少年心理健康需求爆发式增长。据《中国国民心理健康发展报告》,近30%的青少年存在抑郁风险,但公立心理服务资源严重不足,大量家庭被迫转向商业机构。另一方面,行业监管长期处于“三不管”地带:卫健部门认为心理咨询不属医疗行为,教育部门无力覆盖校外机构,市场监管部门则只审查工商登记材料。

职责的模糊地带,恰成为乱象滋生的土壤。破解这一困局,需从制度重构与社会协同两端发力。首先,应尽快建立全国统一的行业准入标准,可由国家卫健委牵头,联合心理学专业组织制定分级考核体系,将伦理审查、实操能力纳入资质认证。其次,推行“白名单”动态管理,要求所有机构公示咨询师资质、受训背景及投诉记录,并通过第三方平台实现数据互通。此外,可借鉴上海检察机构的公益诉讼经验,对侵害未成年人的行为实施行业终身禁入,并探索“强制督导”制度,要求从业者定期接受专业评估。

对家长而言,选择心理咨询服务时需保持理性警惕。真正的专业咨询绝不会承诺“提分”“速效”,也不会以隐私为由完全排斥家长参与。建议优先选择高校附属心理中心或医院推荐机构,查验咨询师的学历背景、受督导时长,并关注其是否遵循《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》。更重要的是,青少年心理问题往往与家庭环境密切相关,父母与其盲目寻求外部干预,不如先改善亲子沟通方式。

心理咨询本应是照亮心灵迷雾的明灯,但若缺乏规范的行业生态,反而可能成为伤害的源头。治理这一乱象,既需要刚性制度划清底线,也需呼唤社会形成理性认知——心理健康服务不能完全市场化,它既是科学,更是关乎未来的社会责任。唯有让监管跑在需求前面,才能避免更多孩子在寻求帮助时受到二次伤害。

专业心理咨询绝非“盲人摸象”

关育兵

心理咨询行业的乱象,本质是“准入失守”与“监管缺位”共同作用的结果。2017年国家取消统一资格认证后,行业门槛大幅降低,“交钱领证”的培训成了潜规则。一些机构用“20年经验”“提分60分”等虚假宣传招揽生意,靠“好评刷单”“牌匾造假”营造专业假象。更危险的是,青少年心理问题的特殊性,让这类骗局更具迷惑性——家长在焦虑之下,很容易被“能解决问题”的承诺冲昏头脑,将孩子推向未知的风险。

比资质造假更可怕的是服务失范。孙某某借“催眠治疗”实施猥亵的手法并非个案,其得逞的关键,正是利用心理咨询的“私密性”外衣。当咨询师以“保密”为由隔绝家长参与,以“专业”名义合理化不当行为,缺乏辨别能力的青少年往往难以反抗。而受害者母亲“不知道怎么反驳”的困境,更暴露出普通家庭在专业壁垒面前的维权无力。

规范行业不能只靠事后惩戒,更需建立预防性机制。从制度层面看,对涉未成年人的心理咨询应该单列标准:从业人员不仅要通过专业能力审核,还需接受品德审查与心理评估;机构必须公示服务流程,将“禁止身体接触”“家长适度参与”列为刚性条款。上海检察机关推动的“强制报告制度”和“督导记录公开”,是值得推广的监管创新。

对家长而言,破除信息差是关键。真正的青少年心理咨询,从不会承诺“包治百病”,但一定会有清晰的“知情同意”环节——与家长共同制定方案,明确可量化的进展指标。选择咨询师时,与其看“头衔榜单”,不如关注三个核心:针对青少年的受训经历、累计咨询小时数、持续接受督导的记录。这些“硬指标”比任何宣传都更能说明专业度。

专业的心理咨询,应当是“明灯引路”而非“盲人摸象”。它需要咨询师既有扎实的理论功底,又有对青少年心理的深刻理解;既懂得保护隐私,又能守住职业边界。当行业把“专业”当作底线而非卖点,当监管让“靠谱”成为常态而非幸运,才能避免“厨师变咨询师”的荒诞,让真正需要帮助的青少年,找到能照亮心灵的那束光。

青少年的心灵疗愈经不起试错,唯有筑牢专业门槛、扎紧监管篱笆,才能让心理咨询回归“助人”本质。

心理咨询“低门槛”须“严监管”弥补

唐传艳

当前心理咨询乱象丛生,比如无资质人员冒充咨询师、虚假宣传、违规操作等,这让人倍感担心。在上海这起案件中,孙某某本是厨师,却打着“20年以上咨询经验”的幌子,号称能为处于青春期的青少年解开心结,帮助中高考提分30分至60分。身份转变之快、夸大宣传的程度等,均远超想象。

在大力倡导“放管服”的背景下,降低心理咨询的准入门槛有其合理性。“放管服”改革旨在简化行政审批流程,激发市场活力,推动行业创新。然而,降低准入门槛并不意味着放松监管,而是要求监管部门在放宽市场准入的同时,加强事中事后监管,确保行业健康有序发展。心理咨询行业作为涉及人民群众心理健康的特殊行业,其重要性不言而喻。因此,在降低准入门槛的同时,必须配套严监管措施,确保咨询师的专业素养和服务质量。

严监管首先要制定统一且严格的标准。当前,心理咨询行业缺乏全国统一的执业标准和监管体系,导致各地监管力度不一,乱象丛生。为此,应制定全国性的心理咨询机构服务规范和执业标准。上海市颁布的《心理咨询机构服务规范》地方标准,明确心理咨询机构的布局与设施、人员配置、工作制度、服务内容、服务流程以及质量控制等方面的要求,值得借鉴。同时,还应建立心理咨询师执业资格认证制度,要求咨询师必须具备相关专业学历、接受系统培训、通过严格考核,并定期参加继续教育和伦理培训。

严监管更需要落实到行动上。应加强对心理咨询机构的日常监督和检查,确保其符合执业标准和规范。对于存在虚假宣传、无资质经营、违规操作等行为的机构,应依法予以严厉处罚,甚至吊销其执业资格。群众监督的作用不容低估,应畅通投诉举报渠道,方便公众对违规行为进行监督和举报。监督主体不明,也是一个亟待解决的难题,要加强跨部门协作,形成监管合力,共同维护心理咨询行业的健康有序发展。

当前精神与心理疾病呈现多发趋势,心理咨询的社会需求也随之水涨船高,规范心理咨询已成为当下一项紧迫的任务。唯有通过严监管,才能确保心理咨询行业在降低准入门槛的同时,保持高质量的服务水平,为民众的心理健康保驾护航。(贵州法制报)

对话|“宛平南路600号”:“艺术疗愈”与城市精神生活2025-07-31

心理咨询乱象折射社会治理短板 “低门槛”须“严监管”!2025-07-31

享受不倦怠的人生—— 识别和应对“职业倦怠”2025-07-30

青少年暑期扎堆整容,“容貌焦虑”背后藏着哪些心理问题?2025-07-30

心理中国论坛 | 创造力培养是中小学心理健康教育的重要目标2025-07-30

“手机使用”成暑假亲子冲突焦点 心理教育专家支招手机管理2025-07-30