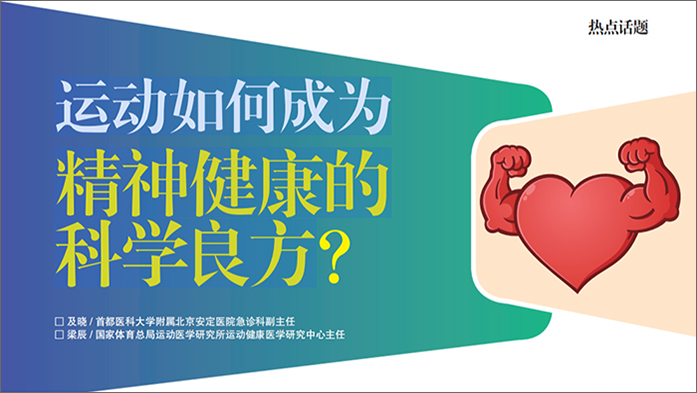

让大脑重启!看运动如何守护高中生的心理健康?

发布时间:2025-09-25 10:06:26 | 来源:中国网心理中国 | 作者:刘瑛凌晨三点的台灯下,演算纸堆成了小山;月考排名的红色数字像根细刺,扎在成绩单的角落;父母欲言又止的眼神里,藏着“再努力一点”的期待……对高中生来说,学习压力像空气一样包裹着日常,焦虑、疲惫、情绪低落成了悄悄蔓延的“隐形感冒”。但很少有人知道,破解这份压力的钥匙,可能就藏在操场的跑道上、篮球架下,或是一次简单的晨跑里。运动,这把被忽视的“心理手术刀”,正在用科学的力量为年轻的心灵松绑。

压力背后的“生理战争”:

为什么我们需要运动来“重启”大脑?

当压力袭来时,身体会自动进入“战斗模式”:大脑分泌的皮质醇(一种应激激素)飙升,让心跳加快、注意力高度集中——这原本是人类进化出的生存本能,却在持续的学业压力下变成了负担。长期高皮质醇水平会像钝刀一样磨损神经:记忆力下降(记不住单词和公式)、情绪失控(一点小事就想发脾气)、睡眠紊乱(躺在床上数到天亮),甚至让人对曾经喜欢的事物失去兴趣。

运动恰恰能打断这场“生理战争”。当我们奔跑、跳跃或拉伸时,大脑会命令身体分泌内啡肽——这种被称为“快乐激素”的物质能直接抑制皮质醇的作用,就像给过度紧绷的神经踩下刹车。同时,运动还能促进血清素和多巴胺的释放,前者负责稳定情绪(减少莫名的烦躁),后者关联奖励感(完成一场球赛后的酣畅淋漓)。研究显示,一次30分钟的中等强度运动(比如慢跑、跳绳),能让青少年的焦虑水平在几小时内下降20%~30%,效果堪比一次短暂的心理疏导。

从“大脑疲劳”到“身心协同”:

运动如何让学习更高效?

很多高中生会陷入“越累越学,越学越累”的怪圈:久坐刷题导致大脑供氧不足,思路变得迟钝,却强迫自己熬到深夜,结果第二天课堂效率更低。这时候,运动不是“浪费时间”,而是给大脑“充电”的关键。

运动时,心脏泵血效率提高,脑血管扩张,更多氧气和营养被输送到大脑前额叶——这个区域负责逻辑推理、专注力和自我控制。美国加州大学的实验发现,坚持每周三次有氧运动的高中生,数学测试成绩比不运动的同龄人平均高出12%,且课堂走神频率减少一半。更奇妙的是,运动还能促进大脑海马体的神经再生,而海马体是负责记忆的“核心仓库”,这意味着规律运动的学生,记单词、背公式可能更轻松。

对情绪敏感的高中生来说,运动还是“情绪急救包”。当被解不出的题目逼到烦躁时,去操场打10分钟篮球,让汗水带走紧绷的神经;当模拟考失利感到挫败时,绕着校园跑两圈,让风把“我不行”的念头吹散。身体的舒展能带动心理的放松,就像给心灵做了一次“按摩”。

运动,从“心”开始

那么,高中生应该如何选择适合自己的运动方式呢?

01找到自己喜欢的

运动贵在坚持,选择自己感兴趣的项目才能更好地享受运动的乐趣。比如,喜欢球类运动的可以选择篮球、足球、排球;喜欢安静的可以选择瑜伽、游泳;喜欢户外的可以选择跑步、骑自行车等。

02循序渐进,量力而行

不要一开始就给自己设定过高的目标,可以从简单的运动开始,逐渐增加运动强度和时间。

03制定计划,持之以恒

将运动纳入日常计划,每周至少进行3次,每次30分钟以上的中等强度运动。

04劳逸结合,注意安全

运动前后要做好热身和拉伸,避免运动损伤。同时,要注意补充水分和营养,保证充足的休息。

05呼朋引伴,共同进步

和朋友、同学一起运动,互相鼓励、互相支持,让运动变得更有趣、更容易坚持。

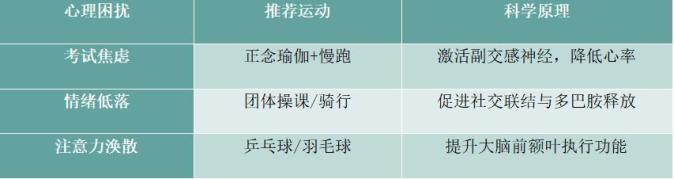

量身定制的"运动处方"

根据高中生常见问题推荐:

注意事项:

1.避免过度运动(每周≤5天)

2.心率控制在(220-年龄)×60%~80%

3.结合兴趣选择,坚持比强度更重要

不必剧烈,贵在坚持

很多同学觉得“没时间运动”,但守护心理健康的运动,未必需要复杂的计划。以下这些简单易行的方式,或许更适合忙碌的高中生活:

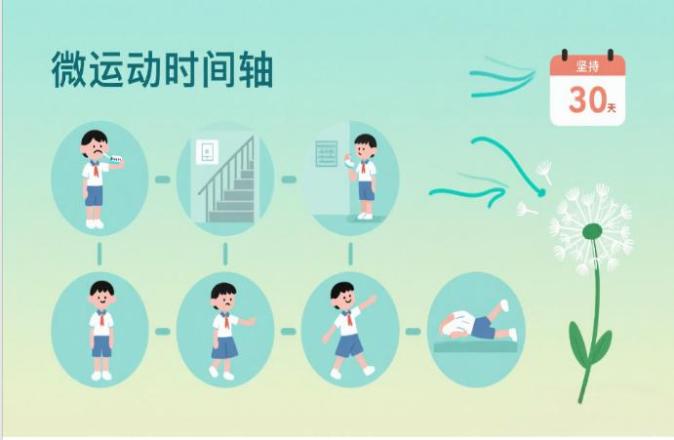

1.碎片时间“微运动” 课间做5次深蹲或扩胸运动,利用上下学的10分钟快走,甚至在座位上转动脚踝、活动肩颈,都能缓解久坐的僵硬。

2.兴趣优先“快乐运动” 不喜欢跑步?那就和同学打羽毛球、跳跳绳,或者跟着短视频跳一段简单的舞蹈。能让你感到开心的运动,才更容易坚持。

3.规律“轻运动” 每周3次,每次20分钟中等强度运动(比如骑自行车、游泳),就能达到调节情绪、改善睡眠的效果。不必追求“练到力竭”,微微出汗、心跳略快即可。

需要注意的是,运动不是“万能药”,如果情绪持续低落超过两周,甚至影响到吃饭、睡觉,一定要及时向家长、老师或心理老师求助——承认需要帮助,本身就是勇敢的开始。

操场上的奔跑、球场上的欢笑、晨风中的深呼吸,这些看似与“学习”无关的瞬间,其实都在悄悄为心理健康积蓄能量。对高中生来说,真正的成长不仅是成绩单上的数字,更是学会在压力中照顾自己的能力。

下次当你感到疲惫时,不妨放下笔,走到阳光下动一动——你会发现,当身体轻盈起来,心灵也会跟着舒展,那些困住你的烦恼,或许就在奔跑的风里,慢慢消散了。(上海市精神卫生中心 刘瑛)

“多运动就好了”?专家解读:运动如何科学赋能青少年心理健康2025-09-29

图说心理丨如何陪伴抑郁症、焦虑症青少年动起来2025-09-29

藏在"七情"里的健康密码:中医心理学如何解读情绪与身体的关系?2025-09-28

“怡露前行·青心守护”高校心理志愿服务支持计划启动2025-09-28

心理"感冒"须重视 :整日悲伤、变"懒"……出现这些症状要及时就医2025-09-28

父母如何与孩子正确相处?心理医师:不妨“蹲下来”2025-09-28