关注精神分裂症:患者超640万 中国的现状与挑战

发布时间:2025-08-29 10:32:27 | 来源:中国网心理中国 | 作者:王雪琦原题:关注精神分裂症,共建心理健康社会

世界卫生组织早在1992年将10月10日定为“世界精神卫生日”,呼吁各国关注精神疾病负担、消除歧视并改善医疗服务。

近年来,我国经济与社会飞速发展,人们的压力也与日俱增,各种常见精神障碍的患病率呈上升趋势。在众多精神障碍中,精神分裂症因其高致残性、长期疾病负担和对社会功能的严重影响,成为精神卫生领域重点关注的疾病。下面,我们将从流行病学、疾病负担、发病机制、治疗现状与挑战等角度,探讨为何在精神卫生服务年精神分裂症需要社会、医疗体系及政策层面的广泛关注,为今后的疾病管理提出设想。

精神分裂症的流行病学:全球与中国的现状

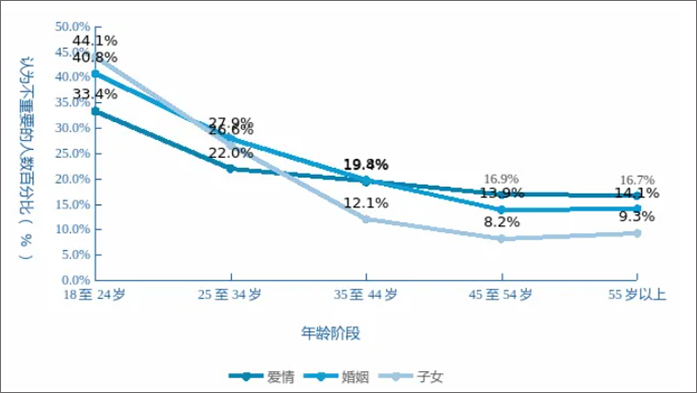

精神分裂症是一种慢性致残性精神疾病,全球人群患病率大约1%,最新文献显示男性发病率更高,起病多见于青少年晚期和成年早期(18~24岁)。中国疾控中心精神卫生中心数据显示,中国精神分裂症患者人数超过640万。

精神分裂症的疾病负担:个人、家庭与社会

很多精神分裂症患者难以完全康复,自身功能的下降及社会的偏见常常让他们与社会隔离、存在严重的病耻感,导致失学、失业和不能正常组建家庭。不良饮食习惯、体重增加、吸烟和共病物质滥用导致患者预期寿命缩短13~15年。并且,其自杀率也远高于健康人群,文献数据显示约5%患者死于自杀。

同时,患者患病期间需要家属的看护与支持,缓解期也需要长期坚持药物治疗,这对许多家庭来说,会带来很大的心理压力及经济压力。在我国,精神分裂症患者的社区管理需要大量社会资源的支持,少数未经良好治疗的患者可能会出现肇事肇祸行为,这也加剧了社会监管的负担和公众的歧视。

为什么精神分裂症需要科学干预?

我们常听到这样的声音:“他就是压力太大了,休息休息就好了。”其实不然,因为精神分裂症并非单一病因疾病,而是遗传、神经生物学与环境因素等共同作用的结果,其中生物学因素占主导地位。

研究发现,精神分裂症患者存在大脑结构变化及神经发育异常,包括侧脑室扩大、额颞叶灰质体积减小、海马体体积减小及额叶功能低下等。从神经生化的机制上看,患者中脑边缘系统多巴胺过度活跃可能导致出现幻觉、妄想等症状,而前额叶多巴胺不足则引起淡漠、衰退等表现。遗传学方面,全基因组研究已发现100多个精神分裂症相关的风险基因。而压力、低收入等心理因素可能会触发易感个体发病。

我们可以看出,精神分裂症是大脑“生了病”,因此,生病后去看医生吃药才是最佳选择。

精神分裂症的治疗现状与挑战

抗精神病药物是治疗精神分裂症的主要手段,能够有效缓解幻觉、妄想等症状。然而,在其诊治过程中,仍然存在很多困难与挑战:

●早期识别不足

精神分裂症的早期症状较为隐匿,可能仅仅是注意力不集中、较为懒散孤僻,或是一些轻度的情绪症状,导致我们错过了“预警信号”。因此,应广泛强调“早发现、早治疗”的重要性,对社区及学校进行早期症状识别的培训,同时进一步加强对疾病生物学标记物的研究,以便于尽早介入。

●慢性高复发

许多患者因药物副作用(如体重增加、嗜睡)而中断治疗,导致病情反复,或者出院后缺乏持续的家庭、社区管理和康复治疗,导致进入反复住院的“旋转门”现象。复发会导致治疗难度加大、大脑功能损伤加重,所以需要坚持药物治疗。研究显示,坚持抗精神病药物治疗是预防复发最重要的措施。因此,如何提高患者对疾病的认识,让患者定期复诊,坚持服药,是需要我们深入思考的问题。

●家庭和社会支持有待加强

除了药物,心理治疗(如认知行为疗法)和社会功能训练(如职业康复)也同样重要。许多患者因长期患病而丧失社交能力,康复训练可以帮助他们重建生活技能,减少对家庭的依赖。由于症状的特殊性,精神分裂症患者常被贴上“疯子”或“危险分子”的标签,因此,我们需要加强科普宣传,破除社会对该疾病的刻板印象,强调可治性、家属的理解陪伴、社会支持和去污名化,倡导帮助患者正确回归社会。

精神分裂症患者并非“异类”,他们需要科学治疗与社会关怀的双重支持。精神卫生服务年需要关注精神分裂症,以科学治疗改善疾病预后,减轻社会负担,迎接新的挑战。

在健康中国建设的总体布局中,心理健康和精神卫生是不可或缺的重要部分。精神卫生服务年,旨在加强提高公众对精神疾病的科学认知,让更多患者切实享有优质医疗资源,倡导政策支持与社会关爱,科学防治,共筑精神心理健康的和谐社会。

(王雪琦/首都医科大学附属北京安定医院 中国网心理中国特约《心理与健康》杂志供稿 心理中国网址:http://psy.china.com.cn/)

心理观察|起底心理咨询乱象,专家支招辨真伪2025-09-05

问出"辣味"和压力 答出承诺和担当 邵阳人大专题询问会诊学生心理健康2025-09-05

运动如何守护心理健康?不同年龄人群的运动指南2025-09-04

人为什么会在“社交压力”里内耗?这样做,焦虑会悄然消解2025-09-04

心理疗愈小锦囊丨如何优雅应对人际中的“阴阳式沟通”?2025-09-04

湖南怀化市12345热线心理咨询志愿服务台正式启动2025-09-04