心理中国论坛 |积极心理学视域下高校心理健康课程改革实践

发布时间:2025-08-14 09:34:28 | 来源:中国网心理中国 | 作者:唐丽心理健康课程是高校育人内容的重要组成部分,也是引导学生心理健康的重要渠道。然而,传统的心理健康课程将教学重点着眼于心理健康问题的预防和解决上,忽视了学生积极情绪与品质的培育。基于此,高校着眼积极心理学理论,积极探索心理健康课程改革实践,具有重要的现实意义。

改革教学内容,构建积极心理课程教学体系

其一,激发学生积极情绪,提升学生的幸福感。积极情绪在提升学生学习效率、促进学生身心健康等方面具有正向作用。在心理健康课程教学中,教师在教授学生正确看待和调节自身负面情绪的基础上,重视学生积极情绪的激发和培养,引导学生学会从生活小事中感知幸福。与此同时,教师可打造丰富的心理健康课程教学场景,营造温馨的心理育人氛围,并利用技术手段将心理健康教学内容以多样化的形式呈现,丰富学生的感官体验,并将积极案例融入到教学内容中,激发学生的积极情绪,使学生正确看待困难与挫折,以积极乐观的心态迎接未来挑战。其二,引导学生构建积极自我,提升自我效能感。心理健康教师要利用专业知识引导学生以积极的心态看待和接纳自我,形成积极的人格品质。在心理健康课程教学过程中,教师应善于把握每位学生的个性差异,引导学生正确看待自身存在的优势与不足之处,正视自身不足,认可并积极发扬自身的闪光点,从而形成积极的自我意识,并鼓励学生着眼生活实际,学会在应对挑战或解决问题时给予自己积极的心理暗示,增强学生的积极心理品质。其三,构建积极的关系网,让学生体验积极情感。心理健康教师应尊重个体差异性,用平等的眼光看待学生,在课程教学和日常交流中与学生建立良好的师生关系,创建开放、民主的课堂互动氛围,重视学生的心理需求及情感体验。心理健康教师也可鼓励学生勇于表达自己的心理情感及情绪,引导学生从交流交往中了解同学的心理需要,学会换位思考,给予同学尊重与关怀,形成积极的同学关系。其四,引导学生学会积极应对问题挑战,提升学生的心理韧性。心理健康教师应在课程教学中引入学生常见问题与挑战相关的案例,引导学生对案例进行积极解释,并在案例分析中学会调整心理认知,掌握情绪调节方法,将关注点放在问题解决所带来的积极意义上,学会以积极的态度和思维突破困境,提升学生的心理韧性。

改革教学模式,构建多维度多层次的教学结构

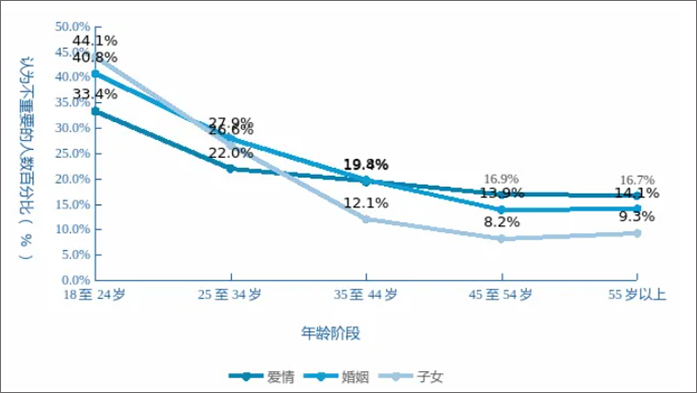

其一,坚持线上线下教育相结合,提升心理健康课程教学效果。高校心理健康教师应积极发挥数字技术及网络平台的优势作用,深入挖掘数字化教学资源,开展线上课程,以多样化的内容呈现形式共享心理健康课程资源,激发学生的学习兴趣。与此同时,教师可充分利用腾讯会议、雨课堂等平台,着眼心理健康课程目标,围绕教学内容开展在线互动答疑,根据学生答疑内容了解其心理健康状况及理论知识掌握情况,并以此为据,在教学情境中及时给予学生正确的心理指导,从而提升心理健康教学效果。其二,优化课程设置,提高心理健康课程针对性。一方面,高校开设心理健康必修课,引导学生明确心理健康标准及意义,帮助学生构建心理健康相关的基础知识体系,掌握维护心理健康及心理自我调适的基本方法,树立心理健康发展的自我意识。另一方面,高校应着眼不同年级、不同阶段学生的心理特点及心理需求,开设恋爱心理学、社会心理学等相关的选修课程,提升学生多方面的心理素质和能力。其三,坚持知识传授与价值引领相结合,强化心理健康课程的价值引领。心理健康教师应加强与思政教师的交流协作,深入挖掘心理健康课程内容中的思政元素,将与之相适应的思政育人内容融入到心理健康教育中,形成心理健康教育与思政教育的协同育人效应,以培育学生正确的价值观念,为学生心理健康提供价值引领。其四,坚持显性课程与隐性课程相结合,营造良好的心理健康教育氛围。教育环境与学生的成长发展息息相关,隐性课程是学校通过教育环境对学生产生影响的方式,在促进学生心理健康发展方面发挥着重要作用。因此,高校心理健康教育应坚持显性课程与隐性课程相结合,为促进学生健康成长奠定良好的环境基础。高校可将校园广播、宣传栏、路标等作为重要传播载体,向学生传播心理健康教育相关知识,在潜移默化中引导学生树立积极向上的健康心态,营造良好的心理健康教育氛围。除此之外,心理健康教师可以实践活动的形式开展课程教育,组织学生在教育教学过程中参与校园心理情景剧表演、心理健康视频影片赏析等活动,引导学生在表演和赏析中了解自我,培养积极健康的心理品质。

基于积极心理学开展心理健康课程教学,对于促进学生心理健康、帮助学生预防心理问题、增强学生心理能力、培养学生心理素质等具有重要作用。高校基于积极心理学深入探索心理健康课程改革,具有显著的现实意义。(新华网 作者:唐丽,广西科技师范学院)

国内首创!上海市医师协会成立音乐与艺术疗愈专委会2025-08-14

想要疗愈却总"受伤" 透视野蛮生长的疗愈经济2025-08-14

心理中国论坛 |积极心理学视域下高校心理健康课程改革实践2025-08-14

“纪检监察学与心理学学科交叉融合发展” 座谈会举行2025-08-14

新书连载《不内耗》 | 成长环境塑造了你,但选择权还在你手里2025-08-13

“泉心工惠”织密职工心理健康守护网 线上专家24小时内有问必答2025-08-13