新书连载《不内耗》 | 成长环境塑造了你,但选择权还在你手里

发布时间:2025-08-13 10:38:39 | 来源:中国网心理中国 | 作者:阿尔弗雷德•阿德勒

在我看来,正如树木的千姿百态,人的性格也因成长环境的不同而呈现多样性,有的如深谷青松般沉静内敛,有的似绝壁苍柏般坚韧果敢。同理,人的性格也是这样,在名为“成长”的土壤里,被一点点塑造出来。

幼年时期,我们用尚未成熟的大脑和心理,去回应外界的刺激。环境给予我们的反馈,慢慢被内化成“对与错”的标准。于是,一个人怎么看待自己、他人和世界,便由此成形。

当行为模式逐渐固化,人们往往陷入“本性难移”的认知误区。那些脱口而出的“我就是这样的人”,实则是长期认知偏差的叠加效应——犹如为应对心理冲突而锻造的铠甲,虽能提供短暂庇护,却也在无形中禁锢了自我成长的可能性。

根据多年研究,人们的性格类别可以大体被归纳成四种:支配型、索取型、回避型、社会利益型。这四种分类,并非命运的判决书,而是我们面对世界时的思维惯性。

支配型性格的人总是用控制他人来掩盖自卑。

当一个人总想支配别人时,往往是因为内心深处不够自信。他害怕自己的价值被忽视,于是以强硬的姿态掌控一切。比如社交场合中,总有人喜欢指挥别人做这做那,享受支配的快感。这种性格,归根结底,是“通过他人的屈从,来缓解自己内心不安”而形成的。支配别人,成了他与内耗对抗的拙劣手段。

索取型性格的人总是因为内心的匮乏而向外抓取。

索取型性格的人,表面看是自私,其实是缺爱。他们从小在“需要索要才能获得回应”的环境里长大,学会了向别人索要关注与认可。可悲的是,他们往往越是索取,内心越是空虚,仿佛怎么都填不满。这种人最容易陷入内耗,总觉得别人欠自己,总是无法真正满足。

回避型性格的人看似逃避现实,其实是对自己的深度保护。

回避型性格的人,面对问题喜欢“装看不见”。他们不是不知道问题存在,而是害怕面对后果。因为过去的经历告诉他们,“冲突”意味着受伤。他们以逃避来保护脆弱的自我,却因此错失了成长的机会。久而久之,内耗成了他们与世界之间的隔离墙。

社会利益型性格的人是从利他中摆脱内耗的成功者。

相比之下,社会利益型性格是一种良性循环,他们懂得合作,乐于为他人和集体贡献力量。他们的满足感,来源于“与世界的联结”,而不是“与自己的较劲”。这样的人,反而最不容易陷入内耗,因为他们的关注点始终是“如何一起变好”,而不是“如何证明自己”。

家庭教育无疑是性格养成的重要因素。支配型、索取型、回避型性格的形成,往往都能在童年家庭关系中找到根源。但我始终坚信,成年之后,个人有能力也有责任去修正那些成长时被灌输的错误观念。

比如那个自卑胆怯的男孩,他可能因为母亲更偏爱弟弟,而从小觉得“自己不值得被爱”。但如果他能在成年后意识到,这种想法不过是“当年那个小男孩的单方面解读”,他便有机会走出自卑,重建自信。

改变的第一步,就是承认“我的性格,是我当年为了活下去、被环境逼出来的生存策略”,但如今,我有权选择另一种活法。

性格并不是枷锁,而是你对自己、对世界的解读方式。如果说童年环境给了人们一副看世界的“眼镜”,那么成年之后,他们完全有机会摘下它,换一副更合适的“眼镜”。

问题在于,大多数人并不愿意承认这一点。他们更愿意相信“我就是这样”,因为这样可以暂时逃避改变的压力。但内耗,恰恰就来自这种逃避。当一个人越执着于“我是这样的”,就越被自己的性格所束缚,内心的拉扯与自我否定也会愈演愈烈。

性格内耗的解药是“觉察、选择、行动”。

走出内耗困境,首先要像观察天气变化般觉察自己的性格特点。当理解性格不是刻在石头上的印记,而是像肌肉一样可以通过练习重塑时,我们就掌握了改变的金钥匙。一个人如何看待自己,决定了他能否走出自我消耗的怪圈。

真正的自我超越,不在于彻底改变性格,而在于学会与之共处,不被它牵着鼻子走。这,才是“性格养成”的最终目的。

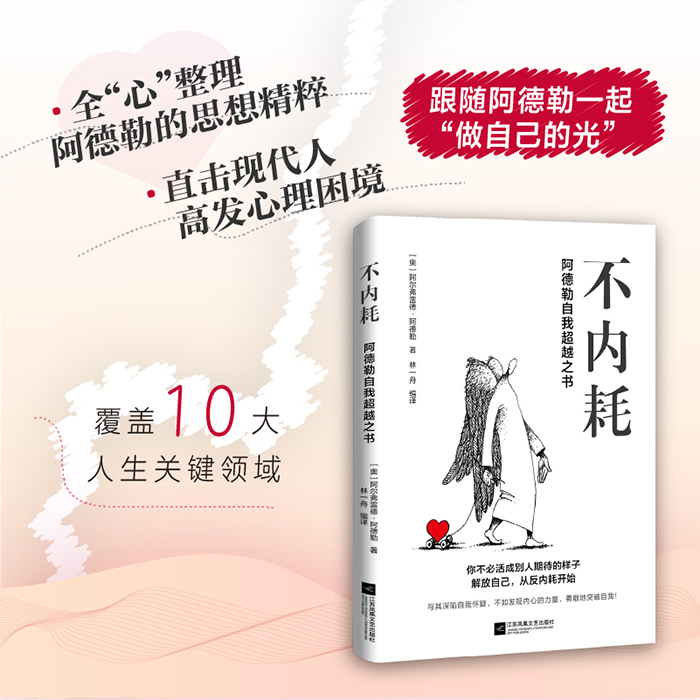

(选自《不内耗:阿德勒自我超越之书》出品方:北京华景时代文化传媒有限公司授权 请勿转载 中国网心理中国 网址:http://psy.china.com.cn/ )

心理咨询室|乖孩子厌学!错把副业当主业的父母2025-08-21

聚焦心理咨询市场乱象|儿子突然自寻短见 危急关头没有指导2025-08-21

情绪“X光”、脑部“按摩” 新科技织密青少年心理健康防护网2025-08-21

心理学科技创新与服务国家学术论坛:加强基础和应用心理学研究2025-08-21

困在思维牢笼? "三管齐下"破解强迫症的生存指南2025-08-21

心理中国论坛 | 顺应自然,因性而为:向道家学习缓解焦虑的智慧2025-08-21