关爱老年心理健康|热线应者寥寥、经费不足——社会心理服务缘何陷入僵局?

发布时间:2025-07-28 08:30:00 | 来源:中国网心理中国 | 作者:魏婧生活不会总是一帆风顺,当产生不良情绪时,居民身边有没有一些可获得帮扶的便利渠道呢?事实上,近年来北京市全面推进社会心理服务体系建设,搭建基层社会心理服务平台。2022年初,北京市民政局发布的数据显示,全市共建成247家基层社会心理服务中心(站)。

记者了解到,这些社会心理服务站点基本均交由第三方专业社会组织运维管理,以政府购买的形式,为居民提供服务。其功能与效果,与各个街道社区对心理服务的重视程度、认知偏好,以及合作机构的理念、态度等因素自然息息相关。

现状:公益心理服务难以为继

心理健康知识宣讲、团体心理减压、心理健康评估、个体心理疏导、心理援助热线……这是北京市社会心理服务中心(站)在推进建设时,所制定的社会心理服务内容。不同于专业医疗机构的心理治疗,其服务主要面向广大群众,具有更强的区域性、团体性和普惠性。

2022年初,北京市民政局发布相关工作建设成果数据的同时,曾配发一份表格,可查找到各个街道的心理服务中心(站)的运营机构、工作时间、联系方式等信息。并称,预计到“十四五”期末,全市将建成500个以上社会心理服务站点,实现街乡镇全覆盖。为市民提供更加方便可及、普惠的社会心理服务。

上周,记者于工作时间,随机拨打丰台区东铁匠营街道社会心理服务中心、朝阳区望京街道社会心理服务中心电话,均无人接听。继续联系石景山区老山街道沐悦社会心理服务站,运营方称,面向辖区企业、居民的心理活动、心理援助等公益性质的服务,已经很久没有开展,目前也不再做了。咨询海淀区羊坊店街道铁西社区心理服务中心、马连洼街道梅园心理服务站等,答复也是类似……几年过去,心理服务站点的建设似乎与当初宣传的“推门可享”,已有了一定程度的出入。

位于海淀区的某机构,曾与某街道合作,运营其心理服务站点,目前已经撤出。负责人黄玉华(化名)透露,主要源于街道给付经费不足,无法支持机构持续提供服务,后来该机构也没有再与其他街道合作。服务该街道的两年内,黄玉华认为辖区居民是知晓心理服务站的,但主动咨询者并不多。“总是要求我们统计,有些人不愿意告诉我们真实姓名。”

探因:缺乏可预期的固定支持

经费问题带来的,是一些街道的社会心理服务缺乏连续性。而这是第三方机构“扎根”社区,赢取居民信任所必需的条件。采访中有机构透露,他们在宣传一个线上讲座的时候,将信息发布到多个居民微信群中,竟被其中两个群当做营销账号移除了,“可见对我们有多不熟悉。”

今日心理社会工作事务所主任张玉敏坦言,服务机构与街道社区的合作,是由对方一年一购买。“今年有,不知道第二年还有没有,或者经费大幅缩水,解决不了很实质性的问题。”与相关部门开会研讨时,她也常表达类似观点。“做一件事要有连续性,不怕经费少,哪怕是半志愿,也要有可预期的固定支持。”目前,她的机构与数家街道尚处于不同规模的项目合作期,开展活动没有专门的心理服务场地,需借用街道社区会议室,这也是不少机构普遍面对的情况。

为使覆盖面更广、降低参与门槛,同时节省成本,机构大多以团体形式来开展活动,包括心理游戏、讲座、观影、志愿者培训等等。“不会直接说是针对心理问题的,通常是心理+健康一块儿做。”德仁社区心理服务中心相关负责人熊德杰告诉记者,例如以沙盘游戏的方式让居民摆放,大家就比较能够接受。“一些老人摆放过程中,会主动说,觉得自己‘挺憋屈’‘没活开’之类的话。跟我们沟通过程中发现一些肠胃的问题、睡眠的问题等,都是跟心理有关系,就会产生兴趣,询问什么时候还有活动?”

通过活动结识的老人,实在无人倾诉时,可能就会对机构“一吐为快”。张玉敏的机构面向辖区居民开通了心理热线,在她印象中,打过来的老人通常是被诈骗了,不敢跟子女讲,或因带孙辈要“倒贴钱”心生不满、跟子女间由于观念差异导致家庭矛盾等情况。

矛盾:真正需要帮扶者难接触

与医疗机构的专业心理治疗不同,由于社会心理服务中心(站)立足基层,运营机构很多时候需要协助社区处理各种各样的情况,所提供的心理服务犹如一个“筐”,其实是一种较为宽泛的状态。

“比如每年举办不少于多少次的活动、完成多少人次的志愿者培训……”从黄玉华的体验来看,街道的工作重点,并不以“心理咨询”为主,机构更像是能帮社区干活儿、完成上级规定任务的一个组织。由此,某种程度上机构人员可被视作具有心理知识的社工,陪同社区共同努力解决包罗万象的问题,尤其是一些“棘手”问题。像是囤积症的处理、调解居民与社区之间的矛盾、化解居民的12345诉求……这些都是多家机构曾经介入过的事项。

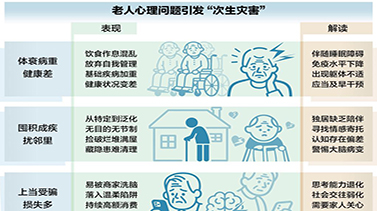

帮助社区处理囤积症个案,以及解决“接诉即办”等事宜的过程中,熊德仁发现,一些老年人的心理和精神状态是存在问题的。比如孤独、人际关系不好,甚至产生幻视幻听等症状。在她所服务的某社区,居民张大爷曾是出了名的“12345常客”,因子女常年在外,他总觉得被忽视,频繁通过热线反映问题,却拒绝参加任何社区活动。心理咨询师从回忆往事、关心健康切入,逐步疏导他的焦虑情绪,同时协调邻里定期陪他聊天,联系子女增加视频通话频率。张大爷终于不再频繁拨打电话,还加入了社区的健康操队。“这些个案在介入的时候确实不太容易,对方会拒绝。我们只能坚持不懈,提着牛奶等营养品,一次次敲门,慢慢处理好关系,赢得他们的信任。”

与此同时,受访机构坦言,协助社区参与到个案的过程中,会发现这些真正存在心理问题、需要帮扶的老人,恰恰是日常很难接触到的。“可能我们无论举办什么活动,他们都不会主动来。基本是要靠街道社区发现,再邀请我们联合上门。”

期待:面向特定群体精准服务

由于发现类似群体的存在,有机构也产生“针对性送服务”的意愿。在张玉敏的设想中,最有效的帮扶,是面向特定群体,举办小范围的团体小组活动。比如针对辖区内患有大病的群体、失独群体等等,设定一些活动组织。不收取费用,固定地为他们开展活动,提供心理舒缓支持。“我很想做这样的事情,不为了赚钱,可能就是希望‘学有所用’。”

在她看来,如果对这些居民进行一对一咨询帮扶,人力成本过高,但面向所有居民的活动,来的很多都是实际上心理状态没有太大问题的居民,无法精准触达真正需要服务的群体。开设特定团体活动,能够在人力成本和精准度上取得一个平衡。

但想要开展这些工作,势必离不开社区的合作支持,需要对辖区居民情况进行详细调研摸排,筛选并邀请相应的群体来参与活动。如果有的老年人行动不便,甚至可以请几位方便行动的成员,到他家中举办活动、聊天谈心……这些都需要社区的陪同带领,在基层工作千头万绪、繁忙冗杂的当下,无疑是又一重挑战。

“可以理解,社区工作太忙,当不同的需要帮扶的情况摆在面前时,大家都会有自己的选择。”有机构负责人告诉记者,从自己的观察来看,社区会倾向关注能短时间看到效果、易于“出成绩”的人群,例如困境家庭中的孩子。

“做好社会心理服务不是朝夕之功,场地大小,甚至有没有都不是特别重要。”在张玉敏的设想中,除了精准服务,每个服务站应该固定有一条心理热线,保证能够接通,以及定期向居民发布小视频、线上课等,哪怕是AI制作的也可以。“还是要成体系、贵在坚持。”(北京日报客户端 记者魏婧)

职场内耗如何缓解? 别让“想太多”变成“干不了”2025-07-28

关爱老年心理健康|志愿服务、上课学习 走出心理困境试试这几招儿2025-07-28

山西高校“组团”守护中小学生心理健康2025-07-28

心理百科|运动是打开抑郁青少年心灵的钥匙2025-07-28

帮扶项目难觅资金 社会心理服务缘何陷入僵局?2025-07-28

常见心理问题的评估:如何分辨正常心理和异常心理2025-07-25