心理观察|网络心理自诊爆火 "消费陷阱"如影随形

发布时间:2025-01-14 09:24:41 | 来源:中国网心理中国 | 作者:程晓琳等原题:乱象迭出却又欲罢不能!网络心理咨询为何如此“疯狂”?

日前,“2024艺术学科研究前沿十大热点词”发布,“艺术疗愈”一词入选,热度极高。消息一出,有如巨石投水,旋即引来广泛关注。有人直言,“艺术疗愈潜能巨大,但市场乱象亟待匡正”,还有声音指出,“艺术只是外壳,背后的心理治疗才是需要关注的焦点”。

的确,心理咨询与诊断市场体量巨大并在不断扩张。有数据显示,2024年国内心理咨询企业注册量同比增长27.83%,而互联网心理咨询平台又占据了其中较大份额。新华日报·交汇点记者进一步调查发现,一些网络心理咨询诊断与治疗“暗藏玄机”,不仅缺乏科学性,还有诸多消费陷阱。

网络自诊爆火,“诱发机制”引人“对号入座”

“好胜心强,是偏执型人格障碍;对赞扬或批评无动于衷,是分裂型人格障碍;认为自己非同一般,则是自恋型人格障碍……”如同风靡全国的mbti人格测试一样,近来各类“人格障碍测试”也席卷年轻人的各类社交场域,甚至成为不少企业招聘时的“必备关卡”。

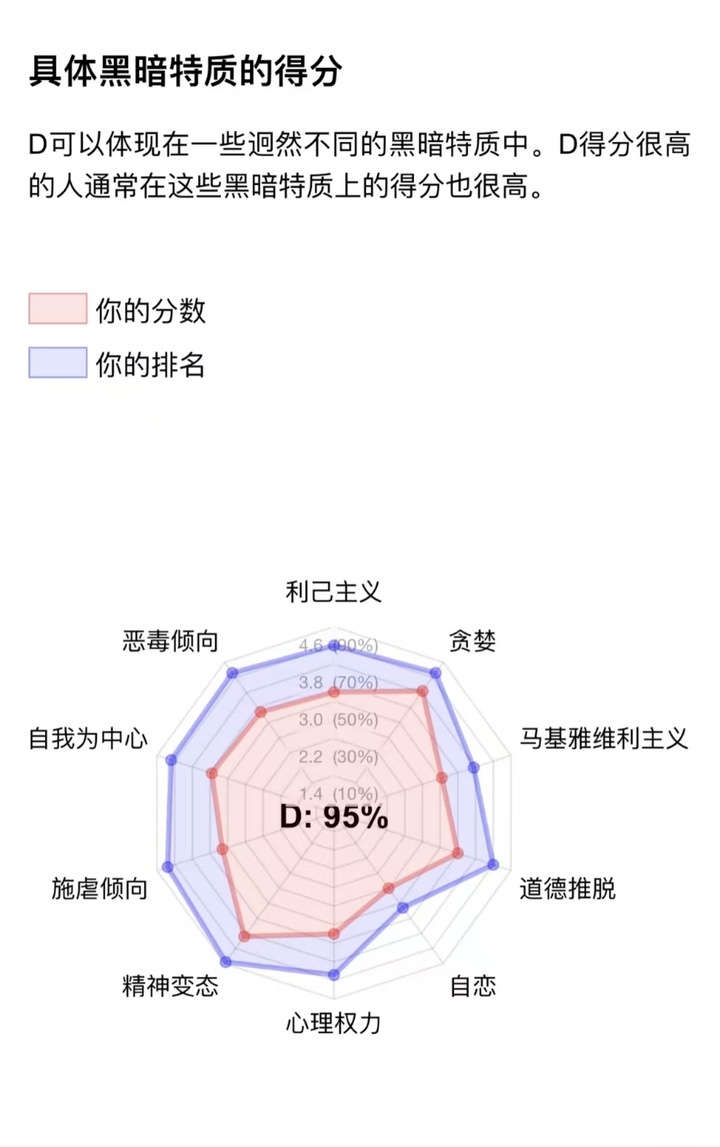

“宿舍6人进行‘黑暗人格’测试,4人都是‘黑暗人格’。”不久前,就读于江苏某校的樊静受室友鼓动,一起玩时下流行的黑暗人格测试。但当“黑暗人格”标签一贴,樊静和室友们又纷纷怀疑:仅靠这些检测题,能否断言人格缺陷?“不过也有同学信以为真,对平时的行为结果进行归因。”樊静说。

人格测试只是开始,接下来樊静常用的社交软件频繁向她推送“怎样与有‘黑暗人格’的朋友相处”等链接。

在南京一家互联网企业上班的李玮也遇到类似困扰,起因是他曾点开同事发来的一份“职场人格测试”,随后,各类夸张惹眼的链接不断涌去。“‘人间魔鬼npd(自恋型人格障碍)比pua(精神控制)可怕十倍’‘你必须知道职场npd有多可怕’‘职场上识别npd的20个明显特征’……比比皆是。”李玮登录这款社交平台本想放松一下,但映入眼帘的推送里不少都跟心理相关。“以至于我怀疑,自己是否真有一些精神问题。”李玮苦笑。

围绕心理问题的引流贴无孔不入,已是不争事实。“焦虑的人,都有一个共性!”记者用手机点开某社交应用,一位主攻“情绪疗愈”的博主开篇便用判别“焦虑”的标准引人对号入座。评论区里,共有7727个赞、6393次收藏和517条评论。有人留言“7条全中”,还有人讲“怎么好像说的都是我”。点开这位博主的主页,满满尽是贩卖焦虑的意味。更有短视频“号准”当前存在的一些社会心理,以“3个迹象表明你有未愈合的心理创伤”诱导网上自诊……

记者发现,大量参与讨论的网友,都有三类共性特征:一是中青年群体,二是面临学业、就业、婚恋等压力,三是经常陷在某种情绪中自我内耗。

在此基础上,网络心理诊断迅猛扩张背后,实际已形成一套“诱发机制”——圈层社交、算法推荐、焦虑贩卖、流量变现环环相扣,共同诱导人们走入“宁可信其有”的陷阱。

自诊自检之后,“消费陷阱”如影随形

值得留意的是,在被网上各种带节奏、赚流量的测试和链接惹到心神不宁,甚至怀疑自己产生心理疾病后,不少人仍选择接受网络诊断和网上心理治疗。

为何放着医院不去,执着于网络?

在南京脑科医院医学心理科医生张焕看来,当前年轻人工作生活习惯于通过网络浏览信息,遇到困难时倾向于先到网上找答案,这是可以理解的群体特点。“由于去医院诊断势必经历挂号、排队、检查,大家觉得浪费时间,因此相较医院,网络的便捷性就显现出来,外加一些线上咨询可以匿名,满足了咨询者不愿暴露隐私的需求,造成‘网络优先’的现象。”张焕说。

不止于此,“低价消费陷阱”也是一只巨大的推手。

就职于南京某房产中介的小何今年25岁,行业压力和收入缩水令他所在的分店短短半年便流失3位员工,小何因此陷入焦虑,并在大数据一次次精准“围猎”下决定网上诊治,“原因很简单,那些心理博主开出的诊疗价格比去医院要便宜。”但是网上诊疗并未让他好转,起初看似便宜的价格,最后却牵连出高达2000元的心理疏导课程费用。

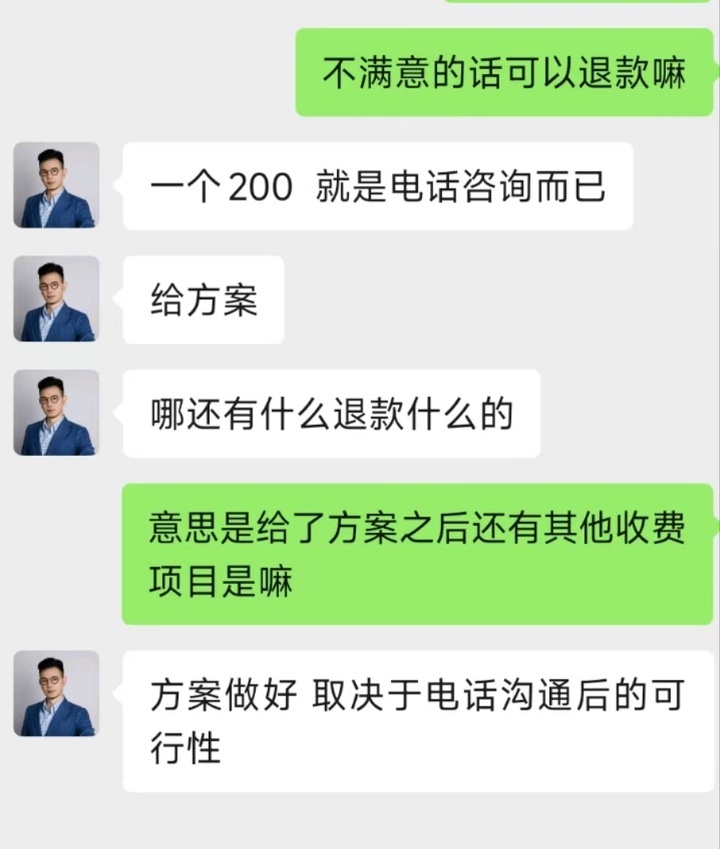

“低价消费”仅仅是引诱年轻工薪族“上套”的陷阱。调查过程中,记者在线添加过一位名为“钟老师”的心理博主,对方询问记者心理状态后提出“电话咨询疗愈”并发来收款标准,明确告知记者“费用不高,只需200元”。但这200元包含哪些内容,“钟老师”却闪烁其词。直至记者反复追问20多分钟,才道出实情:200元并非疗愈价格,而是仅用于拟定治疗方案的费用,后续疗愈实际须支付3000元甚至更多。至于效果不满意能否退款,“钟老师”笑称:“哪有退款的说法!”

比“消费陷阱”威胁更大的是利益驱使下的误诊风险。记者发现,很多网络博主“大把赚钱”的同时,心理咨询资质却无从查证。一家网络心理机构“首席咨询师”推荐的2580元疗愈套餐,竟宣称某门课程融合了多派心理学、禅宗、国学、催眠疗愈乃至“幸福学”,兼具“摆脱自卑敏感、摆脱焦虑内耗”甚至“获得财富”等功效。另一位开展疗愈培训的博主更是对“想挤进赛道”的记者表示:“别卖疗愈,卖痛点才是‘王道’!”

强惩戒、进医保、拓服务,应全力托起需求

客观上,虽不能说网络心理诊断全部失真,但各类链接鱼龙混杂、扰乱视听却是事实。

既如此,加强网络和心理咨询的监管与惩戒就至关重要。

记者检索发现,早在2016年,国家卫健委就联合22个部门印发了《关于加强心理健康服务的指导意见》。去年,全国团体标准《互联网青少年心理健康咨询服务规范》也正式发布,于2024年10月12日实施,界定了青少年线上咨询服务的基本原则、提出了服务人员与平台的资质要求、详尽阐述了服务流程各环节责任划分。去年12月18日,上海市还颁布了国内首个《心理咨询机构服务规范》地方标准。然而“美中不足”的是,针对互联网心理诊断与治疗违规现象的惩戒措施当前相对较少,依然有待加强。

加强惩戒之余,也要正视不断增加的需求。

张焕表示,医疗机构眼下正力求将心理健康服务送到更多人身边。“作为一线医务工作者,能明确感受到精神心理服务在变得更加多元。”她举例,如今很多团体会预约医院的心理沙龙、咨询,医院也会通过夏令营、冬令营等形式,对有提升心理健康需求的群体开展服务。

此外,2022年11月1日起,江苏更将“心理治疗”项目纳入医保支付范围,并在全省统一执行。由省医保承担的心理治疗费用分为200元、180元和160元三档,全省103家精神专科医疗机构现已全部纳入医保定点范围,253家综合性医疗机构设立的精神科,随同医院也一并纳入医保定点范围。“纳入医保后,不仅让更多人知道了心理治疗,更有条件接受治疗服务。”在张焕看来,这是个好的开始,因为把价格“打下来”,专业诊断和疗愈才能更好地走进千家万户。

“对于网络上的心理相关信息应保持理性,以辅助了解和自我调节为主,不可盲目依赖并自行‘确诊’‘疗愈’。”张焕指出,三甲医院医疗资源相对紧张,排队就诊人数较多,这类情况短期难以避免,“但是不妨先到专业医疗机构评估诊断,再根据自身情况广泛选择。”(新华日报·交汇点 记者 程晓琳蒋明睿 李睿哲)

寒假关爱孩子心理健康,家长需要怎么做?2025-01-14

代表委员说丨关注青少年心理健康 加大专业心理教师招聘力度2025-01-14

心理观察|网络心理自诊爆火 "消费陷阱"如影随形2025-01-14

心理疗愈小锦囊|做噩梦 容易被忽略的“睡眠异态”2025-01-13

守正创新•心理中国 百余位专家为中华心理学“把脉献策”2025-01-13

寒假前后学生心理调适温馨提示|致家长的一封信2025-01-13