压力解码|为什么大学生总在“内卷”与“躺平”间挣扎?

发布时间:2025-08-15 13:30:55 | 来源:中国网心理中国 | 作者: 詹昌明

凌晨三点,宿舍的台灯依然亮着。电脑屏幕上是未完成的课程作业,手机里是实习面试通知,微信里父母发消息在问要不要考研,QQ群里还有社团活动在召唤。一个声音在心底回荡:“别人都能平衡好,为什么我不行?”这几乎是当代大学生精神世界的真实写照——在学业、社交、未来规划的多重压力下,我们在“内卷”的焦虑与“躺平”的诱惑间反复摇摆,内心早已疲惫不堪。

大学生活表面自由,实则暗藏独特压力源。

学业压力当居首位:中学时期标准答案式的学习模式失效,大学需要自主建构知识体系,无数学生在新要求前茫然失措。某高校心理中心调查显示,72%的大一新生报告“学习适应困难”,迷茫与自我怀疑如影随形。

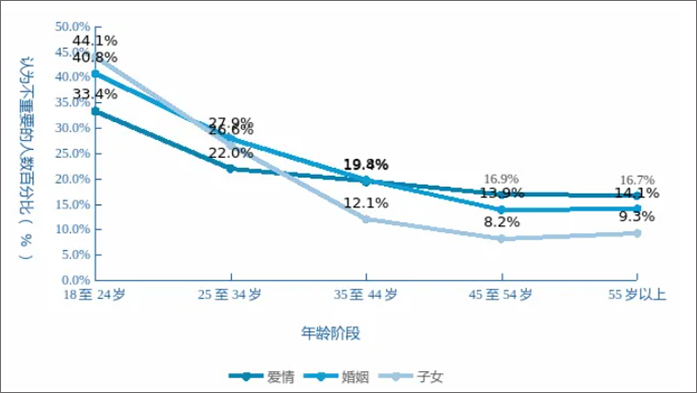

同辈压力则更为隐蔽:朋友圈的光鲜成就、学长学姐的耀眼履历,不断刺激着我们的神经。当“优秀”被量化成学分绩点、获奖证书,每个个体都成了无形的竞争对手。

内心更深处,未来焦虑如浓雾弥漫:专业前景是否明朗?考研还是就业?如何找到人生方向?在信息爆炸与选择过载的时代,这种不确定性比以往更加磨人。

压力之下,大脑的警报系统悄然失控。高压中的大学生常陷入以下的认知陷阱:

灾难化思维:一次考试失利便联想到“找不到工作”、“人生无望”,微小挫折被放大为生存危机。

过度自省漩涡:我们习惯以“标准答案”思维苛责自己:“是不是我不够努力?为什么别人能做到?”这种过度内耗让我们在自我批评的泥沼中越陷越深。

情绪推理偏差:“我感觉自己很失败,所以我肯定一事无成”——强烈地焦虑感被当作事实证据,理性判断悄然退场。

如何挣脱困局?科学应对策略为我们点亮前路:

重新定义“压力源”:运用认知行为疗法(CBT)技术,将“我必须样样完美”调整为“我允许自己逐步成长”。记录引发焦虑的具体事件与想法,主动挑战那些灾难化预设。

建立心理缓冲地带:每天15分钟的“焦虑时间”,专门处理担忧;其余时刻当焦虑来袭,温和提醒自己:“现在不是处理它的时刻”。如同为汹涌情绪修建一道水坝。

分割你的“压力象限”:借鉴自我认知象限理论,清晰划分:哪些压力源在“可控区”(如每日学习计划),哪些属于“关注区”(如就业大环境),哪些是“不可控区”(如他人评价)。集中精力在“可控区”行动。

善用支持系统:主动预约学校心理咨询中心;与信任师长、朋友建立“压力分享联盟”;加入互助小组。你无需独自背负所有重量。

压力如风,本是青春航程的常客。它既不是必须消灭的敌人,也并非证明无能的标记。那些在自习室灯光下反复演算的夜晚,在招聘会人潮中握紧简历的瞬间,在社团活动里突破自我的尝试——压力悄然在汗水中结晶为成长的印记。

真正的成长不在于逃离风暴,而在于雨中学会为自己撑伞前行。当你能在压力浪潮中稳住内心锚点,那些曾经让你窒息的困境终将成为丈量你精神韧性的标尺。

若你感到压力正侵蚀生活根基,请记住:校园心理咨询中心的大门始终敞开,专业支持触手可及。今日迈出寻求理解的一小步,便是明日内心自由生长的起点。(东北大学 詹昌明 中国网心理中国 网址:http://psy.china.com.cn/)

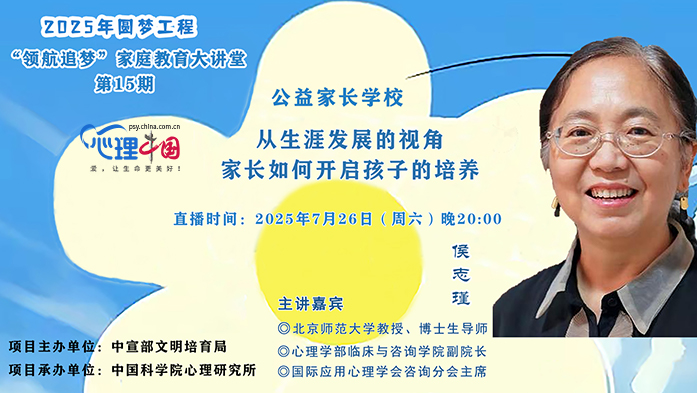

心理中国大讲堂8月16日20:00直播:家长与孩子如何管理手机使用2025-08-15

压力解码|为什么大学生总在“内卷”与“躺平”间挣扎?2025-08-15

心理论坛 | 以人工智能为翼 护航青少年心理健康管理协作体系建设2025-08-15

破解心灵治愈的密码:认知行为疗法的发展之路2025-08-15

实证疗效告诉你 认知行为疗法帮我们应对哪些“心病”2025-08-15

20岁小伙多次急诊看"心脏病" 医生却诊断是心理疾病"惊恐发作"2025-08-14