2024中国国民心理健康报告:频繁网购、刷短视频加剧抑郁风险

发布时间:2025-04-17 19:12:44 | 来源:中国网心理中国 | 作者:苏向东

4月17日,中国科学院心理研究所与社会科学文献出版社联合发布《心理健康蓝皮书:中国国民心理健康发展报告(2023~2024)》。 摄影 中国网记者 苏向东

中国网心理中国4月17日北京讯(记者 苏向东)中国科学院心理研究所与社会科学文献出版社17日联合发布《心理健康蓝皮书:中国国民心理健康发展报告(2023~2024)》。蓝皮书首次发布《中老年人心理健康现状》调查报告;针对多数青少年抑郁患者因缺少社交团体和治疗支持面临的困境,呼吁全社会加强家校社协同,构建心理关爱平台,借鉴国际经验,创建青少年重返学校过渡性公益组织。

本年度蓝皮书联合全国79家机构,采集了覆盖各年龄段的逾17万份问卷,剖析了国民心理健康状况、影响因素及服务需求。全书分为总报告、分报告和专题报告三个部分,系统揭示了中国不同人群心理健康现状、影响因素与干预效果,为进一步加强中国心理健康服务体系、提升全民心理健康素养提供了重要的实证依据。

新闻发布会上,中国科学院心理研究所党委书记、心理健康蓝皮书主编孙向红表示,心理健康是全民健康的重要组成部分,需要社会各界协同推进社会心理服务体系建设。中国科学院心理研究所教授、心理健康蓝皮书副主编陈祉妍作《2024年国民心理健康状况、影响因素与服务状况》主题报告。

网络购物频率越高,抑郁风险越高

总报告结果显示,中国成年人的抑郁风险和焦虑风险总体呈随年龄增长而降低的趋势,女性抑郁风险随年龄增长的下降更为明显;城市人群的焦虑风险显著高于农村人群。

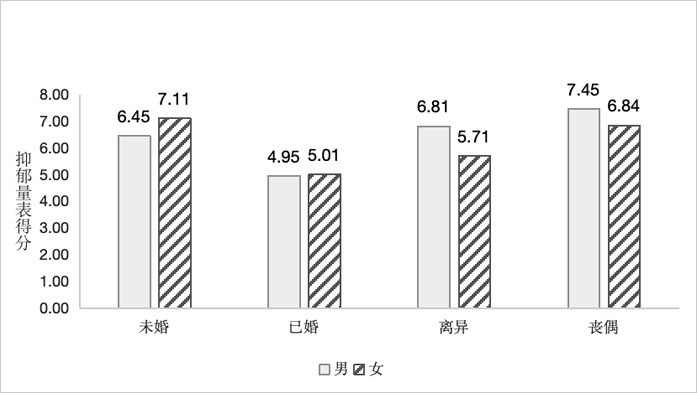

报告分析发现,婚姻状况、工作时长、体质指数、运动水平、网络购物频率等均与心理健康密切相关:其中,已婚人群抑郁风险最低;工作时间超过10小时者抑郁风险较高;每周运动频率越高,抑郁风险越低;女性网络购物频率越高,抑郁风险越高。

报告显示,国民心理健康知识水平仍处于较低水平,特别是在子女教育、情绪调节及心理疾病识别等方面亟待提升。为维护和促进国民心理健康,需持续加强社会心理服务体系建设,提升心理健康素养,推广健康生活方式,促进婚姻家庭和谐,实现工作与生活平衡。

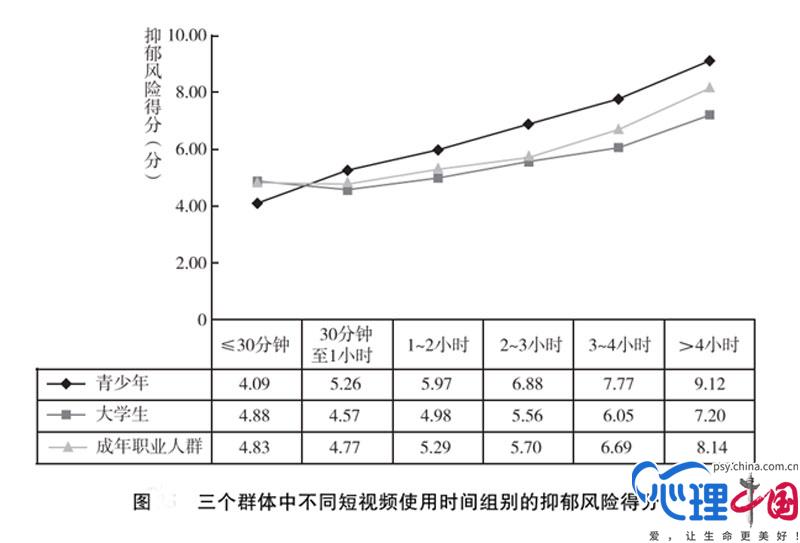

使用短视频超4小时,青少年抑郁风险高达42.1%

中国网民已近11亿,95.5%为短视频用户。短视频凭借即时性、娱乐性和智能推荐,满足了用户的多种需求,但过度使用问题亦引发关注。

《2024年不同人群短视频使用强度与心理健康状况调查报告》对三类人群总计130795人的调查显示,青少年、大学生和成年职业人群每天平均使用短视频的时间分别为94.2分钟、179.9分钟和137.4分钟。超两成青少年、三成左右大学生和逾四成成年人因长时间使用短视频对睡眠、或学习工作精力产生了一定程度的消极影响。农村户口、父母学历低或家庭经济状况差的青少年和大学生,以及中等学历、家庭人均可支配收入低的成年人短视频使用强度更大。

报告揭示,高强度使用短视频与抑郁风险、焦虑风险显著相关:青少年中随着短视频使用时间的增加,抑郁风险逐渐升高,而大学生和成年职业人群短视频使用在1小时内并没有抑郁风险增加的状况,适当使用(30分钟到1小时)抑郁风险还会低一些,不过之后随着短视频使用时间的增加,抑郁风险也随之增加。当短视频使用时间超过4个小时,青少年中存在抑郁风险的比例高达 42.1%,大学生为 29.3%,成年职业人群为 34.3%。报告建议增强现实人际支持,发展丰富的情绪调节方式。

大学生婚恋生育意愿较低:婚姻不重要占比达51.8%

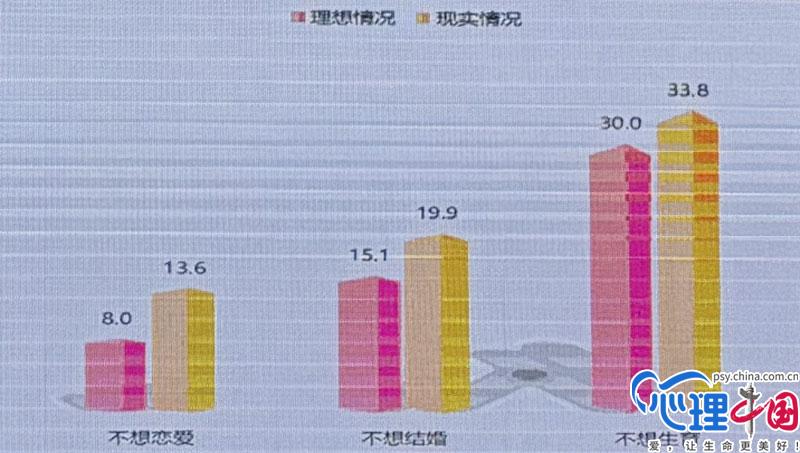

《2024年成年人与在校大学生婚育观调查报告》发现,年龄在18到24岁阶段的成年人尤其是大学生群体,恋爱、结婚和生育意愿较低。认为拥有婚姻不重要的大学生占比为51.8%,认为拥有子女不重要的大学生占比为59.4%。

报告分析认为,整体而言,女性比男性更不愿意恋爱、结婚和生育子女。与理想情况相比,考虑现实情况后,受访者希望结婚和生育的年龄普遍延后,希望生育子女的数量减少,同时不愿结婚和生育子女的人数占比升高。

《中老年人心理健康现状》首次发布:价值感下降,社会负担感上升

《中国中老年人心理健康现状》是中国首次围绕中老年人心理健康展开的大规模调查。基于覆盖全国七大区域的17250人队列研究发现,中国中老年人整体情绪健康优于年轻人,但认知功能衰退与老化态度消极化趋势显著。随着年龄增长,高龄老年人的情绪健康有变差的趋势,表现为更易出现焦虑情绪、生活满意度降低与心理韧性下降。中老年人的老化态度较为消极,表现为老年人价值感的下降与社会负担感的上升。中老年人,尤其是高龄老年人,对死亡的态度更为回避与惧怕。报告建议通过构建积极老龄观的社会支持体系,推动个人心理韧性提升、认知健康干预与临终关怀服务体系优化,破解老龄化社会心理困境,释放2.96亿银发群体的人力资本价值,为可持续发展注入内生动力。

多数青少年抑郁患者因缺少社交团体和治疗支持面临困境

《青少年抑郁症患者的现状及康复困境研究》发现,多数青少年抑郁患者因缺少社交团体和治疗支持而面临困境。目前康复的压力主要由家庭承担,家校社协同的格局尚未形成;休学过程中,缺少同伴群体的陪伴,网络成为青少年患者的主要社交方式等。报告建议加强家校社协同,明确各方责任,构建心理关爱平台;学校应加强早期筛查和教师培训;社区应助力搭建青少年重返学校的过渡性组织。

中国网心理中国原创稿件 心理中国网址:http://psy.china.com.cn/

夕阳下的从容:跨越孤独与死亡焦虑的心理力量2025-04-30

甘肃省“12356”心理援助热线全省管理平台启用2025-04-29

山东:今年年底前,每个县至少1家医院提供心理门诊、睡眠门诊服务2025-04-29

2024国民心理健康报告:未婚、离异或丧偶群体抑郁风险逐级上升2025-04-29

蓝皮书总报告 | 2024年国民心理健康状况、影响因素与服务状况2025-04-29

心理观察 | 当代国人的心理困境及突围路径2025-04-28