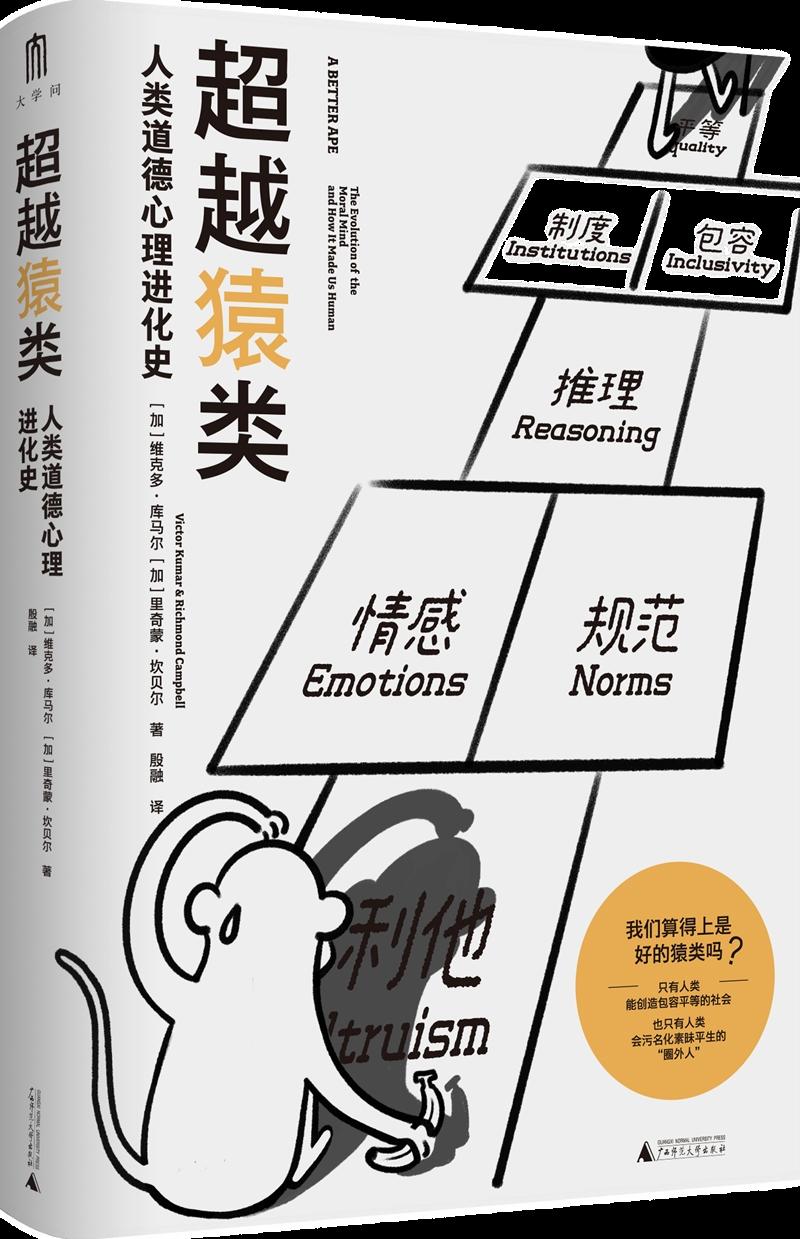

心理好书丨道德心理进化史,揭秘人类为何超越猿类

发布时间:2025-04-01 09:52:43 | 来源:中国网心理中国 | 作者:维克多·库马尔等是什么让智人从猿类中脱颖而出?又是什么让人类一步步成为今天的我们?

《超越猿类:人类道德心理进化史》是一部生动有趣的人类道德心理进化史。它探讨了道德心理如何使智人崛起,超越其他物种,成为今天的人类;并且对道德在技术革命和社会进化中的重要作用进行了探索,对如何推进道德进步、防止道德倒退提出了深刻的见解。作者运用极具画面感的开篇,以及“囚徒困境”“电车难题”等经典道德辩题,带领读者走入这段荡气回肠的人类进化史;同时,作者又将关注的目光落到性别平等、阶级平等、气候不公等现实议题上。本书以简明易懂的语言告诉人们,人类是如何进化的,人类又该如何继续走向未来。

《超越猿类:人类道德心理进化史》,[加]维克多·库马尔、里奇蒙·坎贝尔著,殷融译,广西师范大学出版社2025年3月出版

>>内文选读:

道德直觉与电车难题

现在,我们将深入探索科学道德心理学中一些著名的研究项目。在这类研究中,心理学家和神经科学家向被试展示两难困境或其他道德小故事,借此观察他们判断是非的认知和神经机制。困境故事素材通常来自道德哲学,其中,最负盛名的两难问题就是“电车难题”。

想象一辆电车在轨道上飞驰,即将碾死五个无辜的人。你是目击者,需要迅速做出决定。在你旁边有一个开关,你可以打开它,让电车驶入侧轨。然而,侧轨上也站着一个无辜的旁观者。如果你按下开关,其他五个人都会得救,但这个人会死。你该怎么办?是按下开关还是什么都不做?成千上万的被试曾面对这一问题,绝大多数人认为应该按下开关。毕竟,死五个人比死一个人更糟糕。

但现在考虑一下“推人”的情况。想象一下,一辆电车在轨道上飞驰,即将碾死五个无辜的人。作为目击者,你需要迅速做出决定。你站在铁轨上方的人行天桥上,旁边站着一个身材高大的旁观者。你意识到,如果把这个大块头从人行天桥推下去,电车就会撞到他,然后停下来,其他五个人就能得救,但这个人肯定会死。你该怎么办?是推那个旁观者还是什么都不做?同样,成千上万的被试曾面对这一问题。然而,绝大多数人认为不应该推旁观者。但是为什么呢?我们不是觉得死五个人比死一个人更糟糕吗?如果按动开关可以,为什么推人就错了呢?

哲学家们之所以会发明电车难题和其他类似思想实验,主要是出于一个目的。他们认为,我们对这些情况的直觉反应,可以帮助我们通过寻找反例来检验所谓普遍道德原则。例如,在“推人”情境中,如果人们认为为了救五个人而牺牲一个无辜者是不对的,那么这似乎就削弱了功利主义的根基,即人们应该创造最大的整体利益。

然而,心理学家却有不同目标。通过比较分析人们对不同案例的判断反应(这些案例通常有着非常细微但重要的差别),他们试图理解道德判断背后的心理机制。例如,心理学家兼哲学家约书亚·格林认为,电车难题可以深刻地揭示该问题。

为什么大多数人都认为,在“换轨”情境下,按下开关以一人换五人是对的,而在“推人”情境中,以一人换五人就不对?格林发现,有两个因素会影响人们对电车事件的判断。首先,人们在情感上厌恶“近距离、个人化”的伤害。这两种情境都涉及牺牲一个人,但在“推人”情境中,你必须用你的双手将某人推向死亡。与此同时,人们已经内化了一种规范,我们认为蓄意伤害比可预见的伤害更恶劣。在“推人”情境中,你是为了救五个人而“有意”地杀死了旁观者。但在“换轨”情境中,你只是按下开关,转换轨道,旁观者的死亡是为了救五个人而带来的副产品,尽管你已经预见到这会造成一个人的死亡。因此,人们之所以会在电车难题中面对不同情境时给出不同判断结果,是因为情感反应(对近距离亲身伤害的情感反应)和规范(关于蓄意伤害与可预见伤害的规范)在其中起了作用。

现在,我们不想过多地深入探讨有关道德判断的研究文献,尽管它们数量庞大且富有吸引力。但对我们来说,重要的只是两个普遍结论,格林等人对电车难题的实证研究已证明了这两个结论,而它们还经过了其他数以千计的研究的反复验证。

首先,心理学家一再发现,参与者很容易做出规范性判断,如对或错、是或非、允许或禁止。这些判断快速、自动且无意识,也就是说,它们来自“直觉”,所调用的心理系统不同于谨慎思考所调用的心理系统。大多数人在“换轨”或“推人”情境下会立即做出反应,他们知道该怎么做,而不需要就道德选择展开一番深思熟虑。事实上,有时你的直觉判断会与你公开支持的道德原则相冲突。

在这个问题上,一些研究人员再次基于道德直觉现象而推定道德判断能力与生俱来。然而,快速、自动和无意识的判断机制,甚至是相当复杂的判断机制,可能源自童年时期获得的能力。正如我们在前一章中所论述的,道德直觉的基础系统是一个学习系统。我们天生的规范学习心理使我们能够习得所处环境中的任何规范,包括人类群体中普遍存在的伤害、亲属关系、互惠、自主和公平等规范。因此,虽然个体天生就具备规范学习能力,但他们所表现出的道德直觉模式是后天习得的。

除了证明道德直觉的存在并澄清其性质,我们还可以从有关道德判断的研究文献中得出另一个重要结论。道德直觉并非只受一种心理系统的指导,情感核心和规范核心同时调控道德判断过程。如上所述,这一点在电车难题的案例中有所体现。

格林和其他科学家的研究主要集中在情感与规范相互冲突的情况,通过这种方式,研究者可以将情感和规范相分离。然而,在绝大多数情况下,情感和规范其实是同步的。如果我看到有人殴打他人,我的反应既是出于对受害者的同情,也是出于对“禁止伤害”规范的认识。

总之,这两个结论(道德“直觉”心理的存在及其建立在情感核心和规范核心之上)为理解道德直觉提供了一个新视角。一些哲学家和科学家认为直觉就是基本感受,道德思维的作用在于控制甚至是压制道德激情。然而,这种将直觉和思维相对立的二分法观念是错误的。道德直觉并不全是“感觉”,它也是“思考”,因为它受道德规范引导。

道德心理学的另一个错误是认为直觉——无论是情感直觉还是认知直觉,都不可改变。例如,格林认为道德直觉是为更新世的“进化适应环境”而设计的。此外,他还认为,在当代工业和后工业环境中,是道德直觉使我们误入歧途。然而,情感和规范都嵌入复杂而灵活的学习系统中。它们可能受到源于更新世的先天心理因素的影响,但也深受经验和教育的影响。

正如我们在第二章所看到的,道德情感是灵活的,它们具有适应性、可塑性。比如说,什么样的事情能引起我们的同情或尊重,这些都是由我们的经验,特别是亲朋好友之间的情感表达塑造的。而大量的证据表明,规范也是可塑的,人们会基于其所处环境中的规范信息来采用新规范,放弃旧规范。当然,至于学习对情感和规范产生的是积极影响还是消极影响,则取决于周围社会环境的特点。

然而,道德学习不仅仅涉及弄清楚规则或调节情感反应。人类的道德学习能力之所以特别强大,是因为情感和规范相互支撑。两者都是道德工具,照亮我们所处的社会世界。道德教育包括在道德判断的发展过程中调整情感核心和规范核心。

四川省全面开通“12356”心理援助热线2025-04-01

山东省户外教育协会心理健康教育分会成立2025-04-01

十项措施共筑学生心理健康防线 四川方案来了!2025-04-01

首款AI心理健康融合平台发布 专注职场焦虑和青少年心理健康2025-04-01

心理科学传播公开课 | 心理学头脑:建立成长性思维2025-03-27

听见自己 疗愈心灵——一场关于倾听、诉说与自我觉察的深度体验2025-03-27